BLOG 2023

2023年の総括

2023/12/31

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

残っていたお風呂掃除を先ほど終えて

ようやく年越しの準備に取り掛かれそうなので

非常にすっきりしています(笑)

会社は27日からお正月休みに入りましたが

私達は昨日の打ち合わせを最後に今日からお休みで

何とか年内の仕事を全て終わらせる事が出来たので

安心しております

本日は大晦日ブログという事で

自分なりに今年一年の総括をしてみたいと思います

創業から13年、高性能住宅に取り組み8年ですが

本当に大きく成長した一年だったと感じています

北海道から始まった勉強の旅

そこから人脈を広げ

空調講座で空調の根拠を学び

構造塾でも継続的に構造の勉強して

BISで温熱環境の基本を学びました

自分の中で大きく変わったと感じる部分は

知識量の多さです

お客様と話す時などに説明や回答する内容が

明らかに変わったきた

答えだけを求めるのでなく、答えの意味を知り

なぜそうなっているのか考える

当たり前の事かもしれないですが

物事に対する考え方が大きく変わったなと思っています

そして今年はカーボンニュートラルに向けて

建築業界としてどのように動いていくべきかという

普及活動を始めた年でもありました

カーボンニュートラルに関するブログはこちら

島根県にプレゼンして、

そこから経済ウィークリーに載せてもらい

出雲市にプレゼンして

そこからの縁で年明けに出雲市の建築士会の皆さんの前で

1時間程度講演させて頂く事になりました

一人でも多くの実務者の方に伝わるといいなと

思いながら正月休みに資料を作ろうと思っています

(これが結構楽しみ(笑))

省エネ、脱炭素をはじめ気候危機への取組は

原因や効果は不透明でも、手遅れになる前に出来る事をする

不確実な未来に備えるという意味で「未来への保険」なのです

今年は猛暑日の多さや短時間の大雨も頻繁に発生して

気候変動の影響は皆さんも感じているはずです

未来の世代が我々の無関心、無対策のせいで過酷な気候や災害で

苦労したり、食や水の確保に苦労するのは理不尽な話だとは思いませんか?

11月に行われた総理が議長を務めて開催されたGX会議

工務店の代表として史上初のプレゼンをされたエコワークスの小山社長

そのプレゼンを聞いた総理が

「住宅の高断熱化や省エネ化が国民生活にとってもプラスである」

という発言をされました

過去の歴史の中で初めての事です

今までは省エネをやったから自分たちの暮らしが大きく変わる事を

感じにくかったかもしれません

しかしこれからは地球に良い事、環境に良い事をやることが

経済的なメリットにも直結していく時代になり

それは今後益々加速していく事でしょう

これから5年で時代は大きく変わる

その波に追いていかれないように

地に足を付けて、しっかりと学び、成長していこうと思います

あなたは自分に出来る事をいつから始めますか?

今更遅いなんてことは絶対にありません

自分の為、そして未来に繋げていくために

一歩を踏み出しましょう

最後熱くなりすぎてしまいましたね(笑)

今年も一年ブログにお付き合い頂きありがとうございました

皆様にとって新しい一年がより良い年となる事を願い

今年最後のブログとさせていただきます

良いお年をお迎えください。

冬至の太陽

2023/12/24

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

今年も残すところ後1週間ですね

目まぐるしい一年であっという間に年末

しかし過去にないくらいのインプットをした一年

しっかりとアウトプットのできる新しい一年を迎えようと思います

(その前にお正月休みにゆっくるできるようにあと一週間頑張らないと笑)

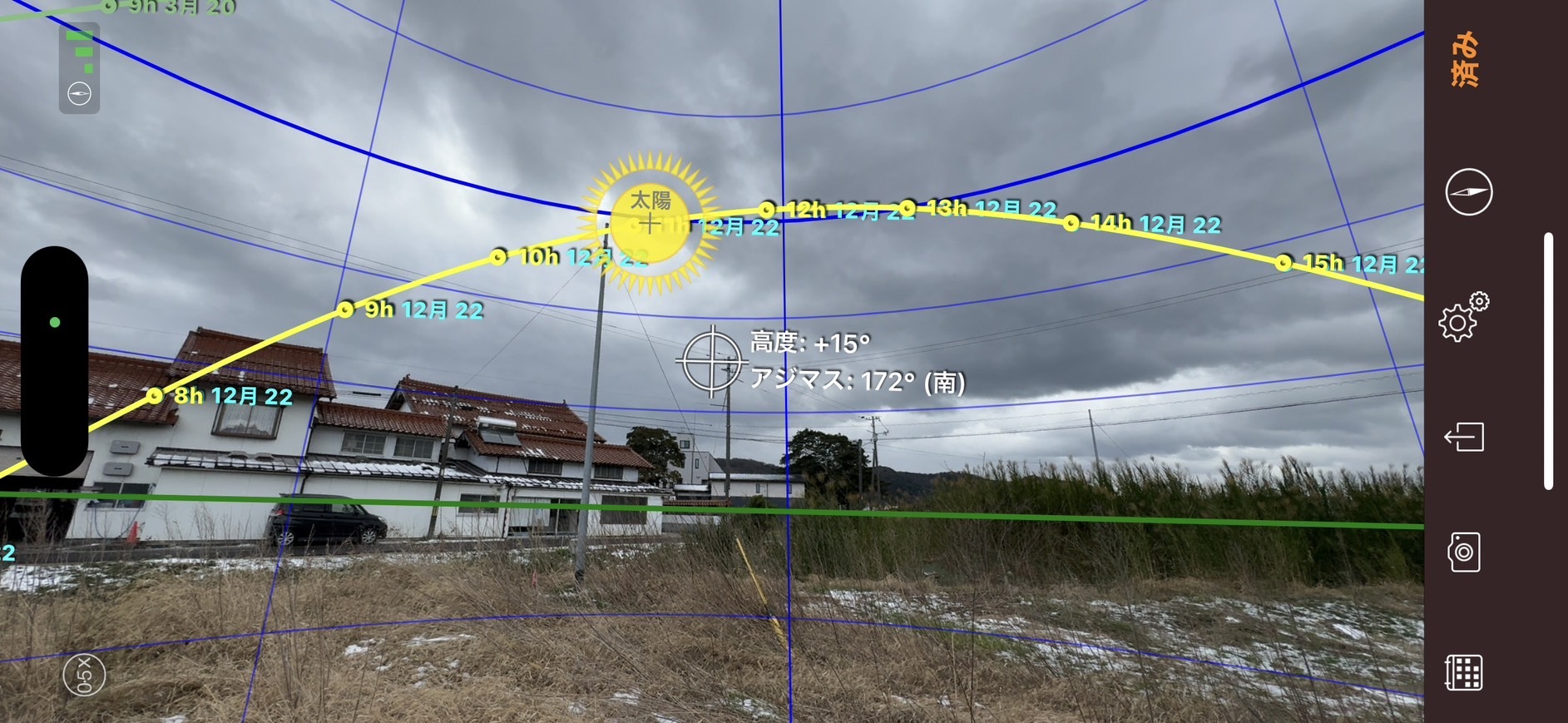

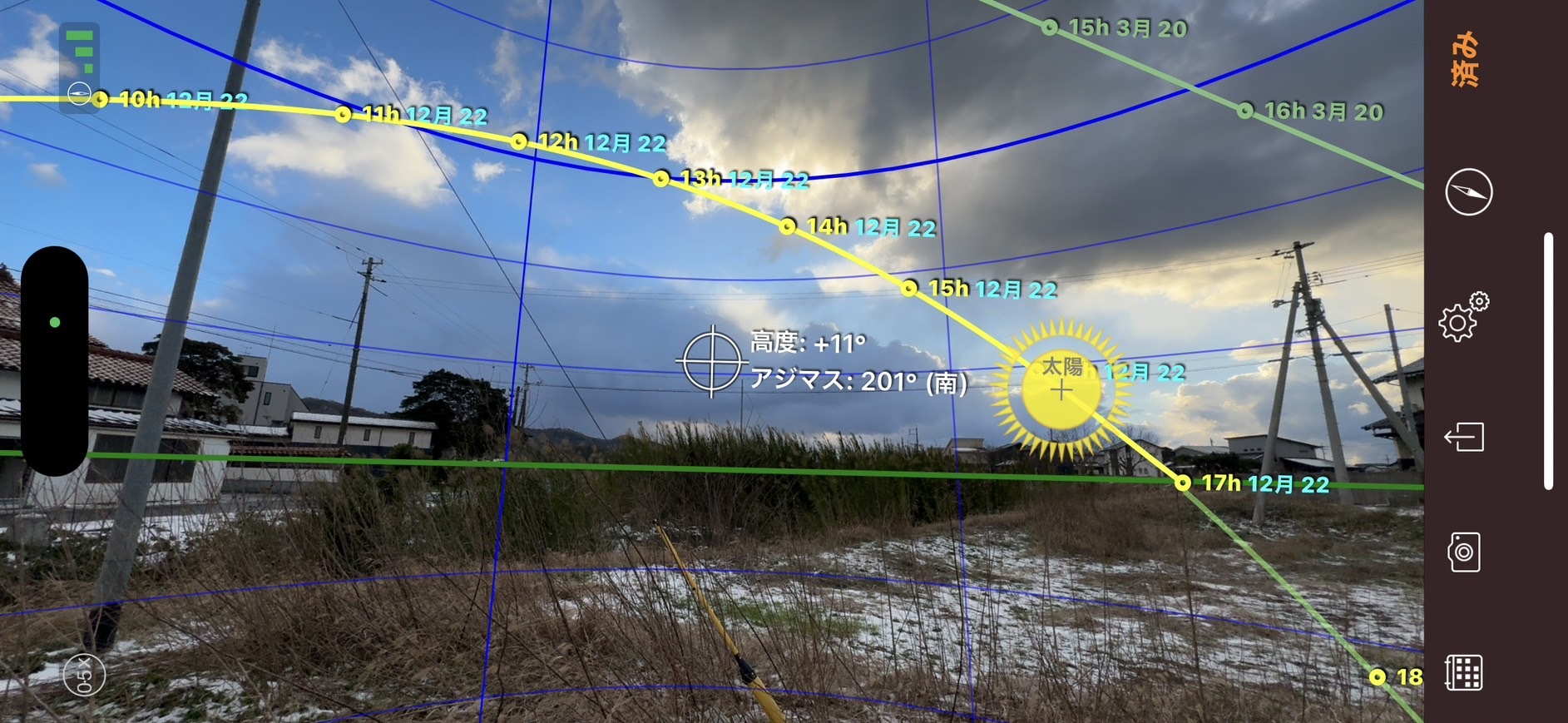

一昨日は冬至

今日は冬至の太陽についてのお話

冬至は北半球では昼間が一番短く、夜が一番長い一日

一年で最も太陽が低いのです

「太陽に素直な設計」「パッシブ設計」

と口で言うのは簡単ですが

大切なのはシミュレーションと実測

配置計画等を確認するのに非常に良い機会

という事で来年計画中の敷地に何件か回ってきました

寒波の影響もあり出雲は生憎の空模様でしたが

便利なアプリがありまして

このように太陽の位置もしっかり把握できます

シミュレーション通りに太陽が敷地に

入ってくるかをしっかりと確認

配置計画が間違いない事を確認

これが実測

この時期に日当たりが問題なければ

冬の間の日当たりが問題ないという事になります

中国山脈の北側にある山の陰「山陰」

山陰の冬は日照時間が短いといえど

そのわずかな太陽の恵みを大切にするかしないかで

快適さもエネルギーコストも全く違うものに

無料エネルギーの恩恵をしっかりと考えた設計が重要

是非参考にしていただけたらと

それでは皆様良い休日を

建築コスト

2023/12/17

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

先週はKKB(工務店による工務店の為の勉強会)の

京都、大阪を巡る建築ツアーに参加させていただきました

建築や造園をたくさん見て凄く勉強になりましたが

それよりも沢山の方と出会いお話をさせてもらった方が

とても貴重だったと思います

普段YOUTUBEや雑誌などで見ている

建築業界の有名人の方々と

沢山お話させて頂き本当に勉強になって

これからの自分の道しるべにもなりました

北海道から始まった勉強の出張も今年はこれで最後

いい締めくくりになりました

さて本日は資材高騰からの建物金額のお話

先日資材高騰の連絡があり

最近落ち着いていたのにやっぱり

まだ続いているんだなーと感じました

木材は随分落ち着いてきましたが

(まだ元に戻ったほどではないです)

ウッドショックからのコロナ、ロシアウクライナ紛争

この数年で色々な煽りを受けての資材高騰により

建物金額は一気に上昇しました

予算が合わないなんて言う話は

どこの会社も増えているのではないでしょうか

どこの会社も受注を確保する為に必死になる

そんな中家を建てる皆様が気を付けないといけないのは

契約するまでは安い金額を伝えられて

打ち合わせの度追加、追加となり

最終的には元々の話よりも大幅な予算オーバーとなる事

先日工務店仲間に聞いた話によると

最終的に数百万の増額となり

トラブルになっている会社があるのだとか

そんな事をされたらお客様はどうなるのだろうか

ローンは契約の時点で決まっている中で

最後にいきなり数百万の追加と言われて

そんなお金払えるのか?

怖い話です

最初から正直な金額を伝えている業者なのか

そうではない会社なのか?

後者に引っかからないように気を付けて頂けたらと思います

そして同じくらい大切なのは

イニシャルコストとトータルコストを

きちんと考えている会社なのか?

家を建てる時にはどうしても

イニシャルコストに目が行きがちですが

必ず一緒に支払っていく電気代、固定資産税、保険等など

電気代も大幅に高騰する中

高い電気代を払い続けて本当にトータルコストが安く済むのか

そこまできちんと話ができる会社なら安心

ランニングコストをしっかりと考えた家造りをすれば

トータルコストが少なく済むし何より快適に暮らせる

是非しっかりと検討していただきたいです

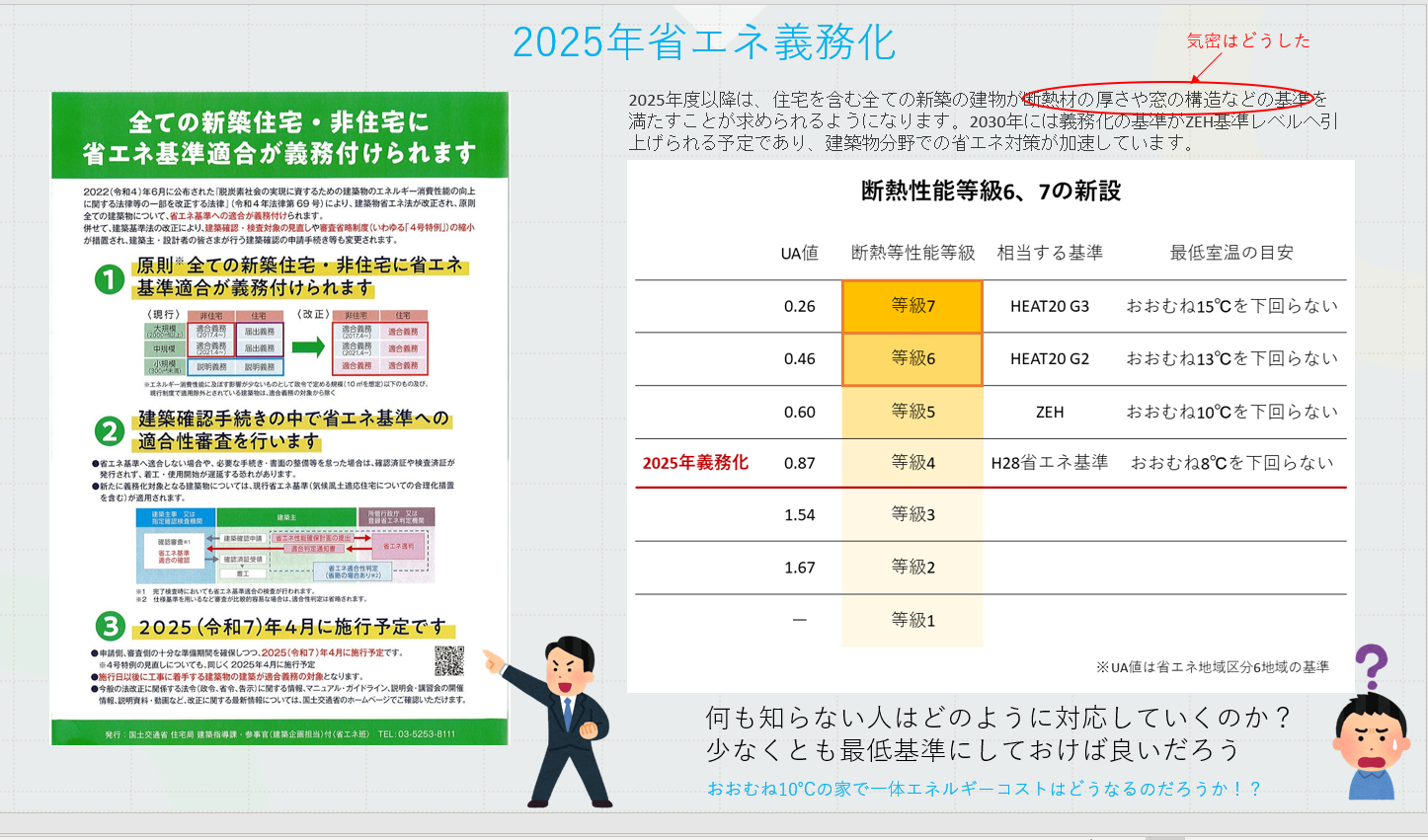

そもそも自分が建てる家が2025年には

建てはいけなくなる家なのではないか?

2030年に建てはいけなくなる家にならないか?

大きな地震に耐えられるのか?

2020年に先送りされた建築の法律はもうすぐ改正

改正後の法律も先進国の中では最低レベル

カーボンニュートラルには程遠い日本の住宅

最低基準をクリアするのではなく

最適基準をマストに

お施主様も建築業者もそうであって欲しい

建築業者は建築のプロなのだから

そんなこと当たり前じゃないの!?

と聞こえてきそうですが

残念ながら今の業界は

最低基準を追いかける会社の方が圧倒的に多い

家を売る為にイニシャルコストを下げる事を最優先する

あなたの会社はどうですか?

あなたの選んだ会社はどうですか?

大切にしていただけたらと思います

それでは皆様良い休日を

住宅の気密性能

2023/12/10

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

先週はBISの試験で大阪出張

試験内容は結構難しく

ちょっと舐めていました

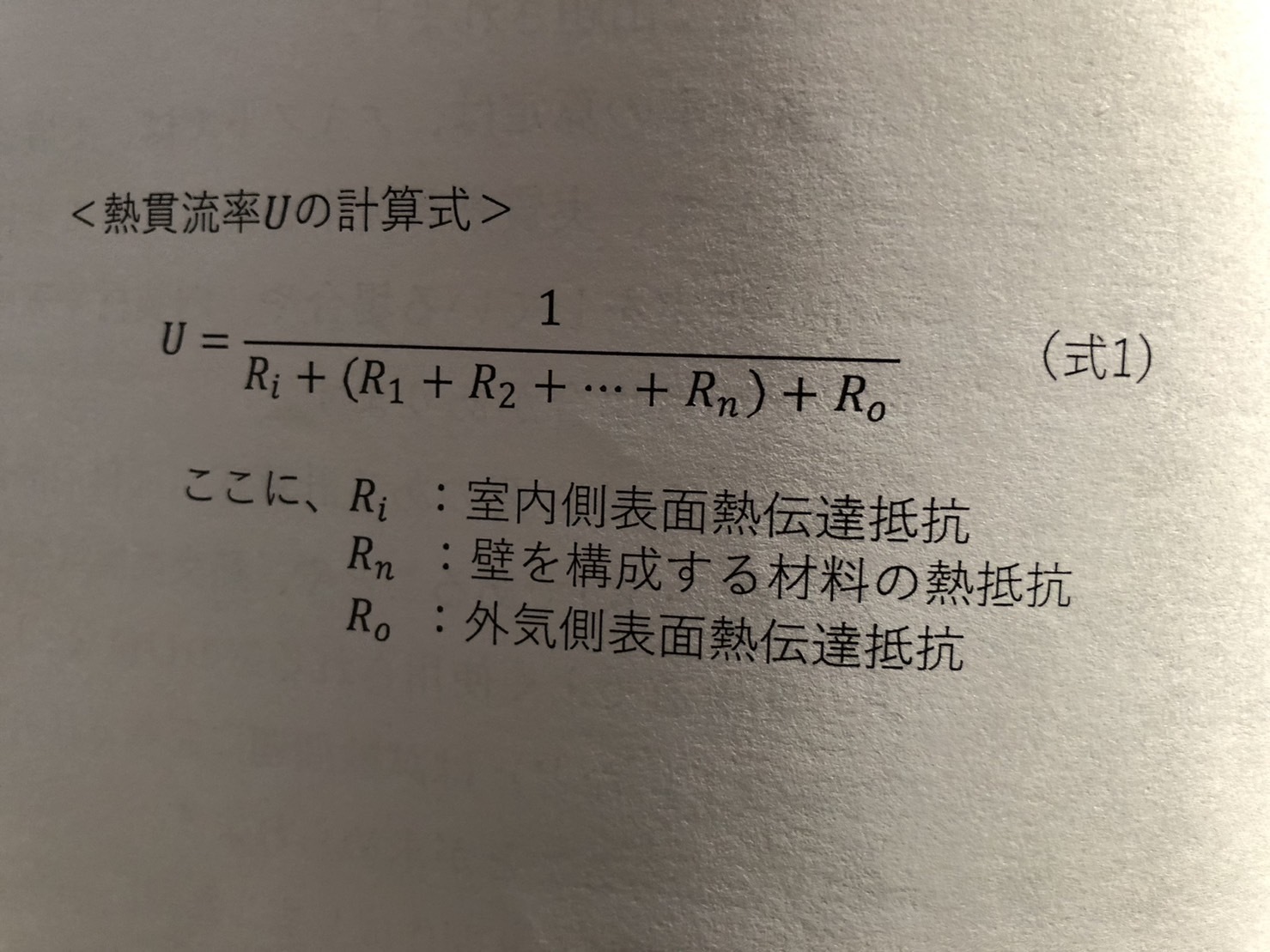

熱還流率計算、熱損失量計算、外皮平均熱還流率計算

エネルギー消費量計算に改修前後のエネルギー消費量計算等

普段はソフトが勝手にやってくれている計算を

自分でやるわけなのですが

理解してくと非常に面白くて

とても勉強になって知識が積み重なりました

結果は発表までわかりませんが良い勉強の機会になった事は

間違いないので満足です (落ちた時の言い訳でありません笑)

さて本日はそのBISの中で重要視されていているにも関わらず

2025年の省エネ義務化に基準を設けられなかった気密のお話

気密性能が何故重要かといいますと

まずは隙間風の防止ですね

そもそも家に小さな隙間がたくさんあった場合

居住部分に外気が侵入してくる訳です

冬に暖かくしていれば冷たいが空気が侵入してきて

夏に涼しくしていれば高温多湿な空気が侵入してきて

いつまでも室内全体が快適にはなっていかないのです

また居住部分に到達しない程度だったとしても

断熱層に外気が侵入する事で断熱性能が低下してしまいます

そして湿った室内の空気を壁の中に入れてしまう事で起こる

壁体内結露はとても厄介です

そもそも住宅の気密性能が高くないと

計画した入口と出口以外の隙間からの空気流入がある為

計画した換気が機能しなくなるのです

こういった体感温度、換気計画やエネルギー増加を抑えるために

住宅の気密性(相当隙間面積)はC値1㎠/㎡以下が推奨されていています

(1㎡あたり1㎠以下の隙間)

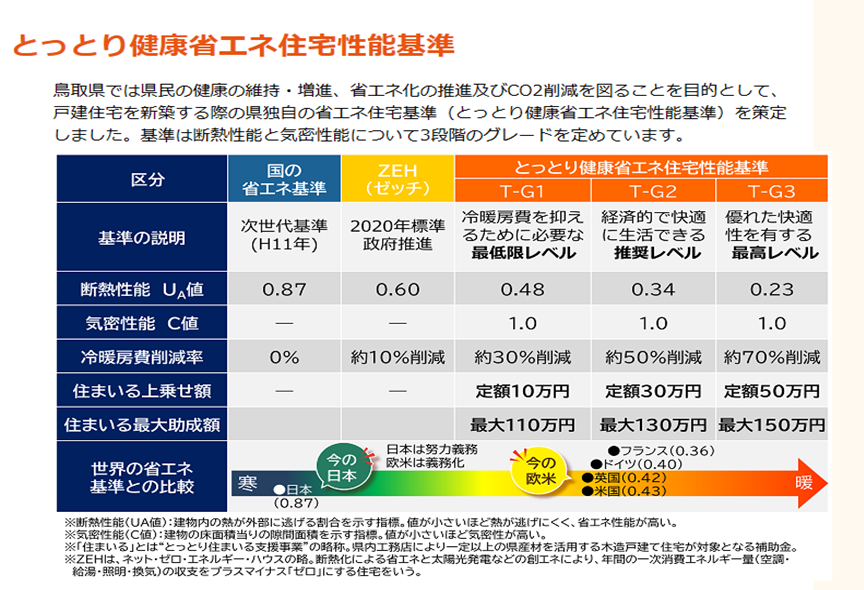

国の基準にはないものの

鳥取を始めとする地方自治体の性能基準には

C値1㎠/㎡以下が基準となっているのです(ちなみに当社の基準は0.3㎠/㎡以下)

この性能は専用機械を使って現場測定をしてもらうもので

当社では全棟測定しています

「気密性能が高すぎると息が苦しくなる」などどいう実務者が未だに居るようですが

今の住宅は24時間換気が義務付けられていて

2時間に一回全ての空気が入れ替わらなければなりません

そもそも気密性能が低かった場合はその換気が計画通りに働かない

実際のところ気密化をしっかりとしても住宅内に低温部分が残ると

表面結露のリスクは発生してしまうため

適切な空調計画と換気計画は肝となってくるのです

断熱、気密、換気、空調どれもが切っても切り離せない仲

快適で健康に暮らしていくために非常に重要なポイントですので

どうぞ大切にしていただけたらと思います

「快適には慣れるが、不快には慣れない」

それでは皆様良い休日を

エネルギー計測

2023/12/03

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

先週は大阪空調講座の最終発表ができなかったメンバーの

追加発表会があった為大阪出張

発表もですが大阪の中心で活躍されている社長さんの講演も

聞くことが出来て非常に勉強になりました

自分はまだまだ成長出来る事を感じましたね

そして出張を挟み珍しくずっと現場で大工仕事

差し迫った現場が3か所あった為緊急参戦

しかしこうやって作業をすると

自分が大工だった事を思い出します(笑)

内勤が溜まってしまいましてお待たせしているお客様

大変申し訳ございませんm(__)m

今週挽回予定です!!

さて本日はエネルギー計測のお話

先日お引き渡し後一年経過の物件にお邪魔させていただき

年間エネルギーの計測をさせていただきました

このお宅の着手前の一次エネルギー計算書では

国の一次エネルギー基準85GJ(ギガジュール)に対して

設計一次エネルギーは52.6GJ

このお宅は断熱等級6ですが

国が目標としている断熱等級4、一次エネルギー消費量等級4の家と比べて

半分より少し多いエネルギーしか使わないというようなイメージ

一次エネルギーというのは原油や天然ガス等発電所で使われるエネルギー

二次エネルギーは電気、ガス、灯油など家で使うエネルギー

身近な二次エネルギーではなく何故一次エネルギーで表されているかというと

電気はKwh、ガスは㎥、灯油はLとそれぞれ単位が違うので

一次エネルギーまでさかのぼって共通単位で評価する訳です

と言う事で設計の段階で52.2GJの削減予定で

太陽光発電を加えると-2.6GJでゼロエネという予定

そして実測の結果はなんと-24.4GJ

流石に当社物件でも過去最高の削減率

大体どの物件も予定より結構良かったね位にまとまるのですが

今回の物件は特別に凄かったですね

ご家族が上手に暮らしておられるのがよくわかります

エネルギーが少なく済むという事は電気代が安く済むという事

決して我慢をしている訳ではく快適に過ごして電気代が安い

予想通りであり理想の形

室内温度も均一で換気の熱交換も良い数字

計測以外にも隅々実測をさせて頂きました

こうして数字が結果として出ると

断熱・気密の大切さが良くわかります

何よりご家族が快適に暮らして下さっているので

それが一番です

来年またご家族が一人増えられるようですので

皆で益々快適に暮らしていただきたいです

実測のご協力ありがとうございました

お施主様との関係が築けているというのはありがたいことです

実測をする事で見えてくる事は沢山あります

逆に実測しないと何も見えてこない

データを元に精進してまいります ^^)

それでは皆様良い休日を

最低基準と最適基準

2023/11/26

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

今週は事務PCの入れ替えがありました

約10年近くお世話になりましたが

近年は事務所仕事が多くなってきたので

昔に比べてパソコンを使う頻度も桁違いに増えました

新しいパソコンはとにかく動きがよくとても快適で

何事もアップデートと最適化は重要だなと肌で感じでいます(笑)

ということで本日は住宅業界のアップデートについてのお話

まずは先程のパソコンのお話ですが↓

見てよくわかると思いますがパソコンはこの30年で

このように目まぐるしい進化を遂げて

現在ではなくてはならない存在へと

アップデートしてきています

それに比べて住宅業界は↓

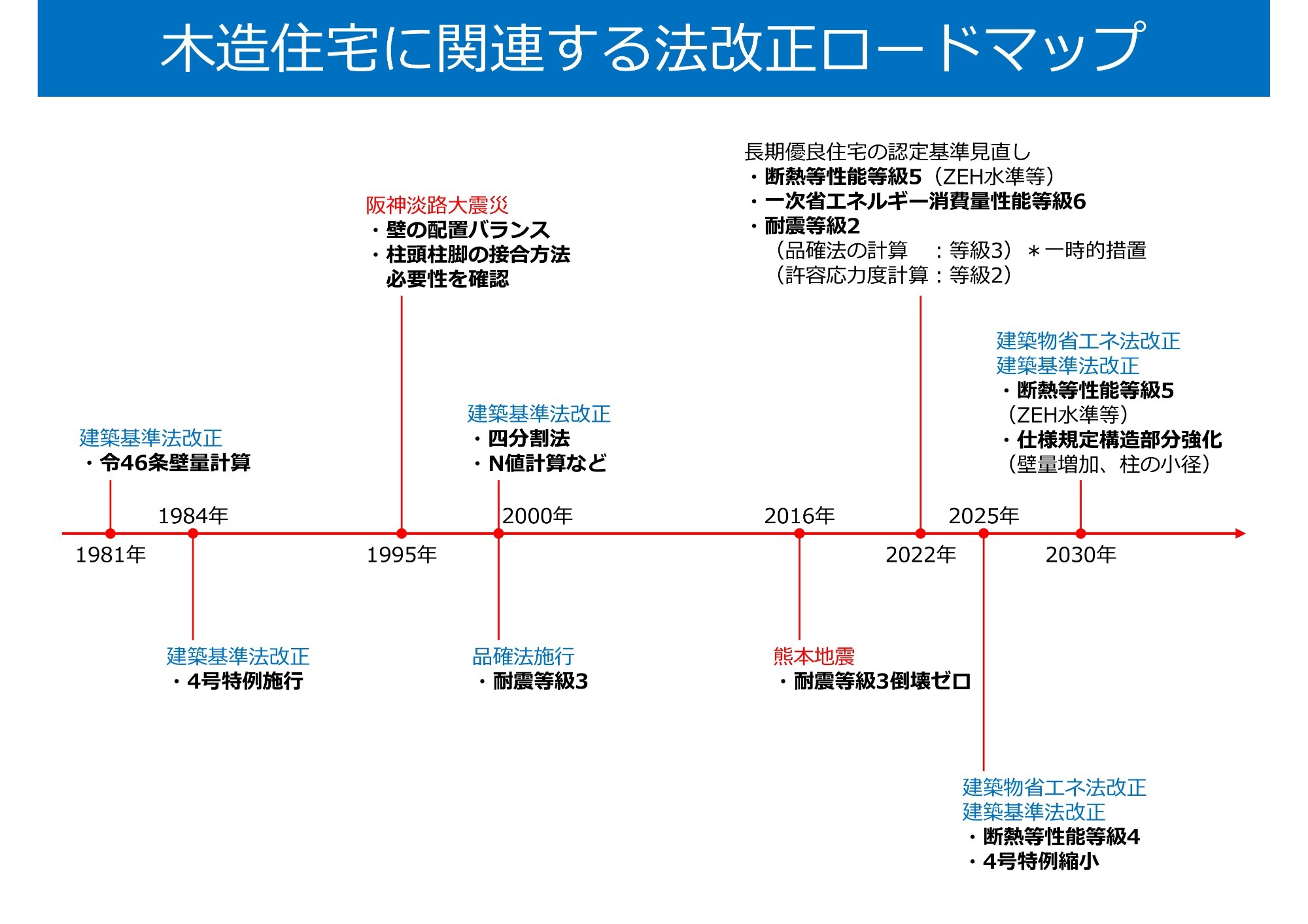

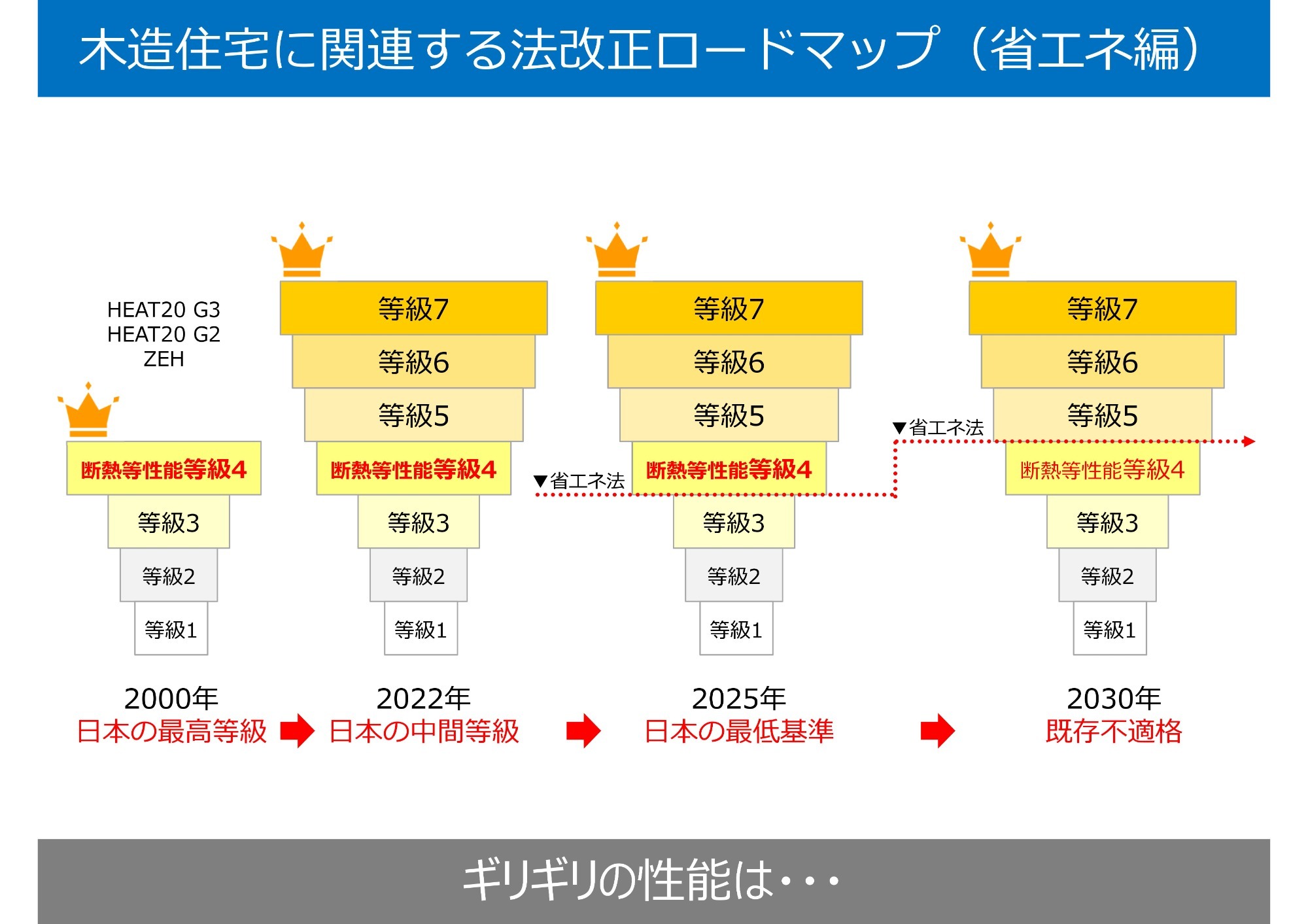

耐震に関しては42年前の壁量の基準と

23年前に追加された壁のバランスや金物の基準がデフォルト

そして断熱に関しては23年前に定められた基準が

そのまま維持されている状況

しかも耐震と違い義務ではなく目標

23年前に最高基準だった等級は昨年ようやく中間等級に

そして2025年には最低基準となり

2030年には建ててはいけない家へと変わっていきます

その等級は先進国の中では最低レベル

お陰で日本では「冬寒く夏熱い家」が大量に供給されています

人の命と健康を守る重大な役目を持ち

人生最大の買い物となる家がこの状況

そして2025年に義務化される耐震と断熱の基準は

国が定める最低基準です

どちらの基準も表を見ての通り5年後には建ててはいけない家になる

今家造りを検討している方は必ずこの事実を知ってほしい

そして何より家造り従事者のあなた

いつまで最低基準を追い続けますか?

最低基準は法改正がある度に都度対応していかなければならない

最適基準で家造りを行っていればその必要はない

最低基準は最適基準には程遠いのです

最低基準の家では大きな地震が来た時に

住み続けることが出来なくなる可能性がある

エネルギーコストは増大して電気代はどんどん増えていく

この先、時代も世の中も大きく変わっていく中で

最低基準を追っているようでは取り残されて行く事は間違いありません

単純に未来に残せる家を作るか、残せない家を作るか

人は快適には慣れますが、不快に慣れる事はありません

どうか未来につながる家造りをしていただけたらと

それでは皆様良い休日を

森林文化アカデミー

2023/11/19

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

先週は岐阜にある県立森林アカデミーへと行ってきました

息子のオープンキャンパス参加への同行が理由でしたが

参加には私の方が興味深々だったはず

この学校は一年生で主に林業を勉強して

二年生ではその切り下してきて乾燥させた木を使って

建築物を建てるというような素晴らしい学校

更に結露計算の授業やら構造計算を手計算で覚える授業など

私が通いたいくらいの素晴らしい内容

施設の設計もカッコいい

参加した息子も満足していて

この学校に行きたいと言ってくれていたので

気が変わる事無く受験を頑張ってくれたらと思います

さて本日は息子のやる気がどうなるかは別として

事業継承について考えてみたいと思います

私達がさせて頂いている仕事は

そこに住み、そこで暮らしていくお客様が

健康で快適に暮らして行く為のお手伝いをさせて頂く事

仕事が終わったら「それでは」という訳にはいかず

仕事をさせて貰ってからのお付き合いの方が大事

不具合は無いか、不快になる場所は無いか等

寄り添い続けられる存在であり続けられる事が大切な部分なので

自分が仕事を引退しようと考えた時には

会社を引き継いでくれる人を育てておく事は非常に重要なポイントになるかと

それは息子かもしれないし、今いる社員かもしれないし

これから入ってくる社員かもしれないのですが

とにかく当社に頼んでくださったお客様がその先で困る事が

無いように事業の継続をしていけるようにしっかりとした体制を整えるのが

私の仕事だと思っています

創業から13年、本当にお客様に恵まれてここまでやって来て

高性能住宅にシフトチェンジしてから8年

夫婦二人で始めた会社は現在社員大工3名

最近現場での仕組みを変えてみて

社員それぞれに責任を持たせることにしてみました

この所皆が凄く頑張ってくれているのを感じています

社員あっての会社ですから本当に感謝です

そしてこれからまだまだ若い人を雇い、技術者を育てたい

職人不足の根源でもある建築業界のブラックな体制を一新して

社員が働きやすい環境を作っていく事が自分の使命であり

事業継承への近道ではないのかと思う所であります

「自分の技術や知識に過信する事無く常に疑問を持ち

お客様が健康で快適に暮らしていく為の技術を磨き、知識を増やして

より良い物を創っていく」

そんな会社であり続けていけるよう社員と共に成長していこうと思います

息子がアカデミーを卒業して帰って来た時に

軽く論破されないように益々勉強しないとな(笑)

それでは皆様良い休日を。

4号特例

2023/11/12

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

先週は広島出張~上棟、間に打ち合わせをしっかりと詰めたので

なかなかハードな一週間でしたが無事乗り切りました

「小山の家~2~」も天候があまり良くありませんでしたが

皆に助けられ無事上棟

完成までしっかり進めていこうと思います

さて本日は4号特例のお話

建築の法律で2025年には4号特例が縮小されます

廃止ではなく縮小

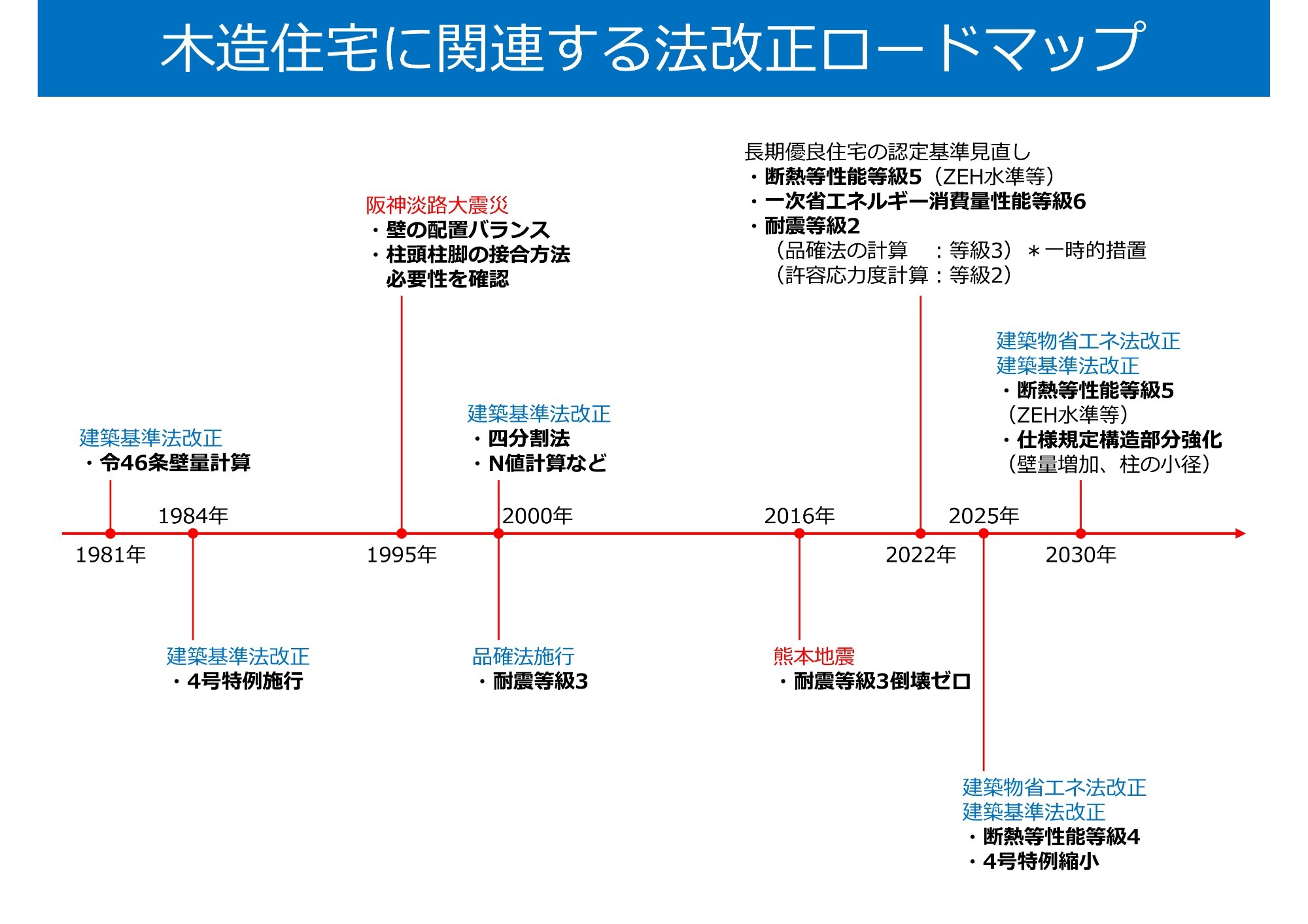

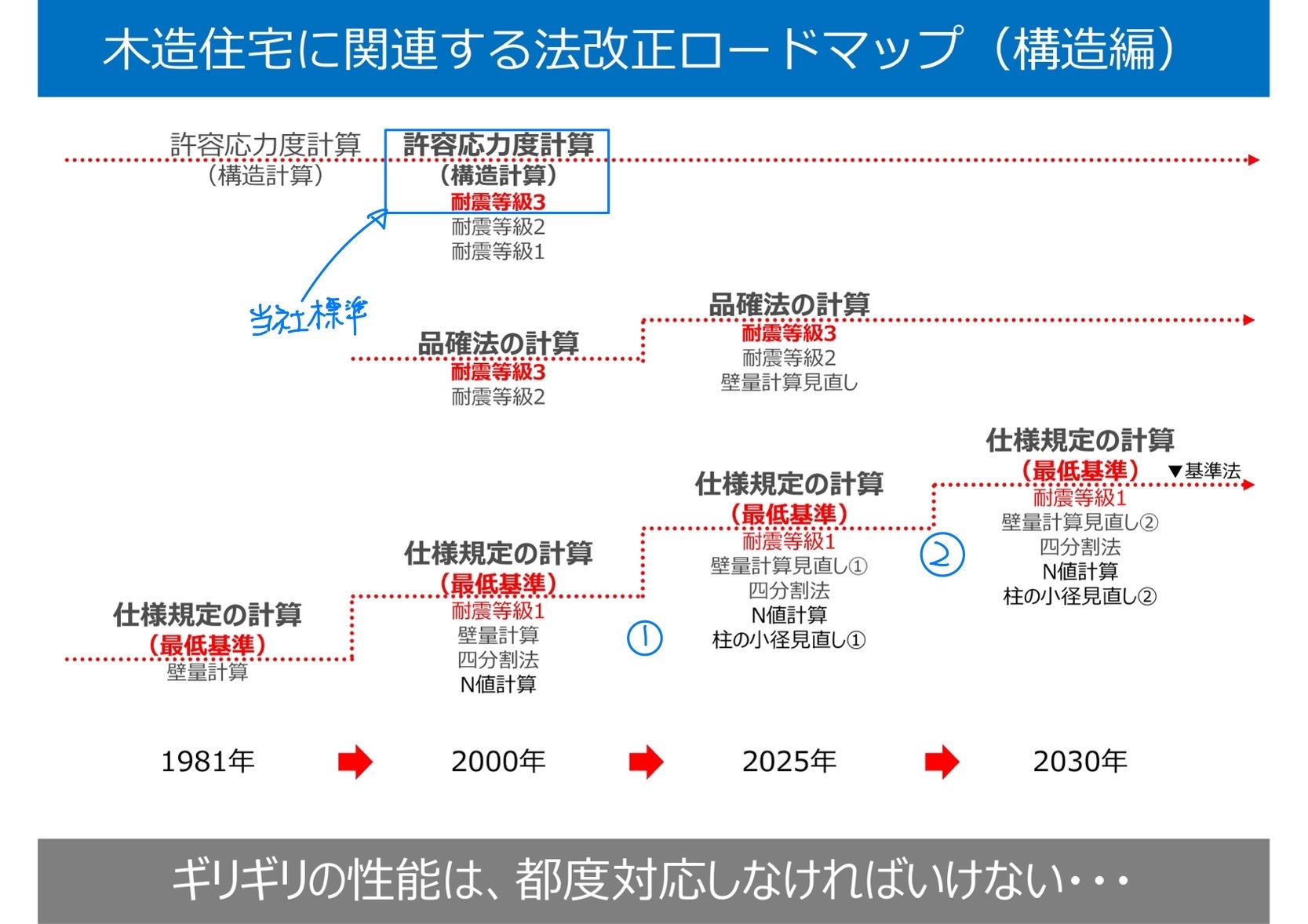

上の表は法改正のロードマップ

左から順番に約42年前に壁量計算という法律が出来る

それから3年後には先程の4号特例という法律が施行

その後阪神淡路大震災後に新たな法律が追加されました

そもそもこの4号特例というのは

4号建築物と呼ばれる2階建て以下かつ延床面積が500㎡以下の建物で

(ほとんどの木造住宅)決められている

簡易な計算方法の3項目と8つのルールがあるのですが

その11項目を建築士が検討していれば書類の提出義務が無いというのが

4号特例でして、第三者のチェックは無いのですが

2025年からはこの書類提出を義務化させるというのが今回の法改正

(平屋などの一部は特例が残ります)

恐ろしいのは現在の提出義務が無い事を、検討しなくても良いとはき違えて

壁量計算、バランス、N値計算をしない建築士が本当に要るそうです

怖すぎる…闇すぎる…

2025年の法改正では省エネ義務化に合わせて壁量を多くしたり

建物に掛かる荷重を多くしたりという内容も盛り込まれそうです

省エネ住宅というのは断熱材や窓等で荷重が増えますので

適切な判断だと思うのですが

そもそも現在の壁量というのが42年前からアップデートされていない訳ですから

それこそがとんでもない話なのです

そもそも国の基準というのは最低基準であり

これ以下はダメという基準

最適基準とは程遠いわけです

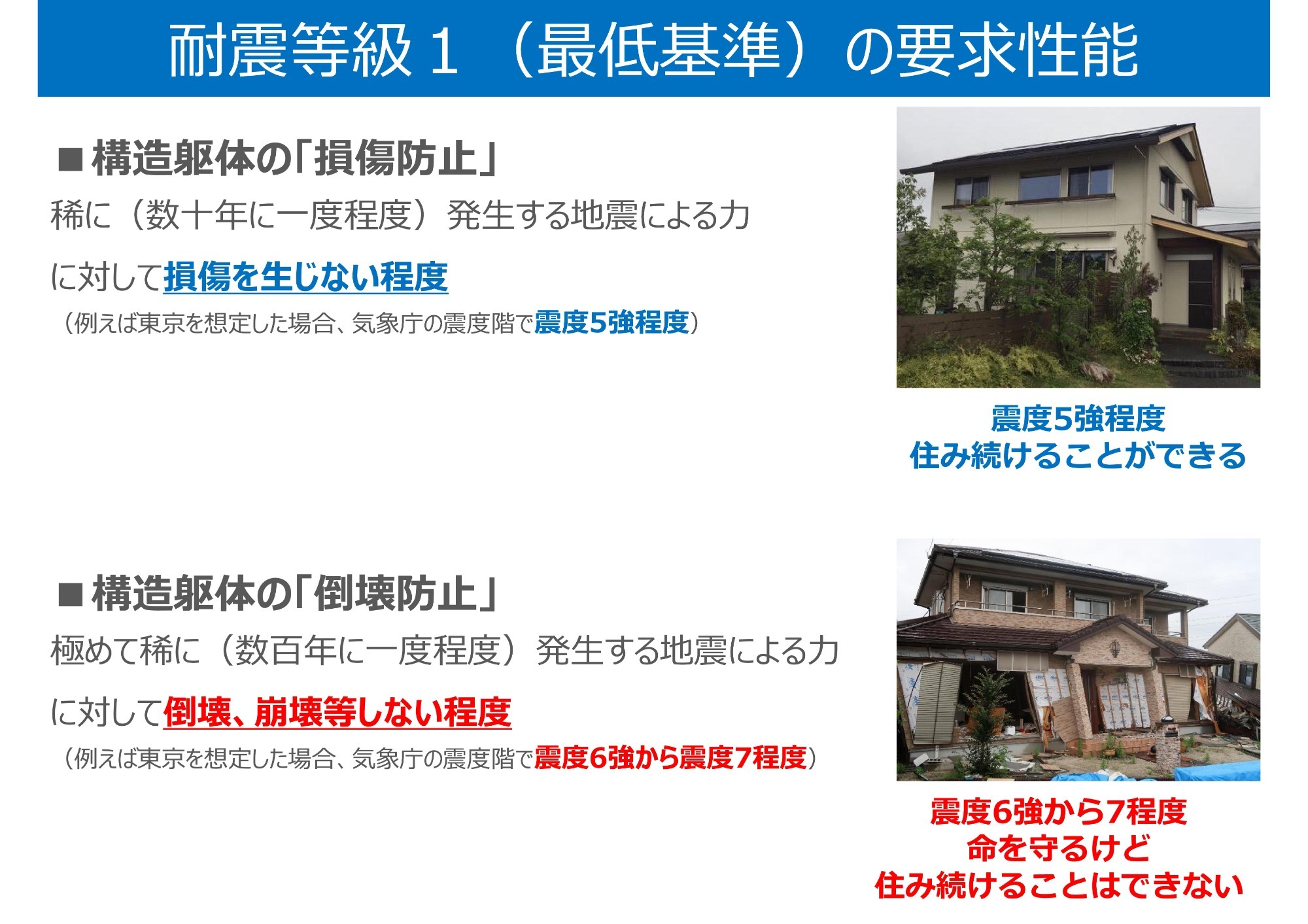

最低基準の耐震等級1の家は

大地震時に倒壊はしないが住み続ける事は出来ない事が記されているのです

住宅ローンは35年

地震で家が壊れても地震保険は半額しか出ません

家は壊れても保険で建物金額の半分しか出なかったらあなたはどうしますか?

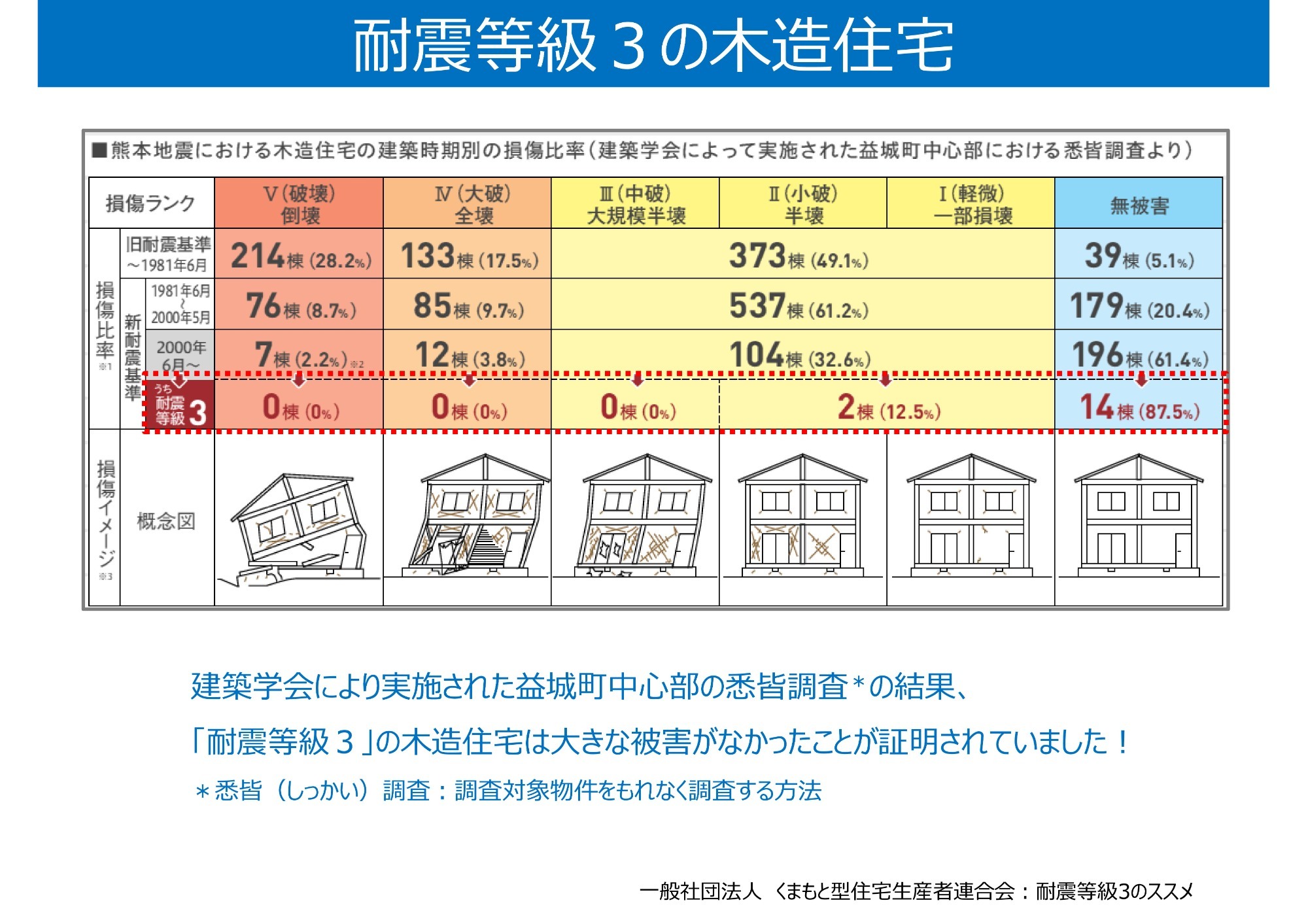

熊本地震で新耐震基準の耐震等級1の建物は全体の約10%が倒壊

10件に1件、100件に10件という計算に

そして一番強い耐震等級3の家は被害は無く住み続ける事が

出来た事を証明しています

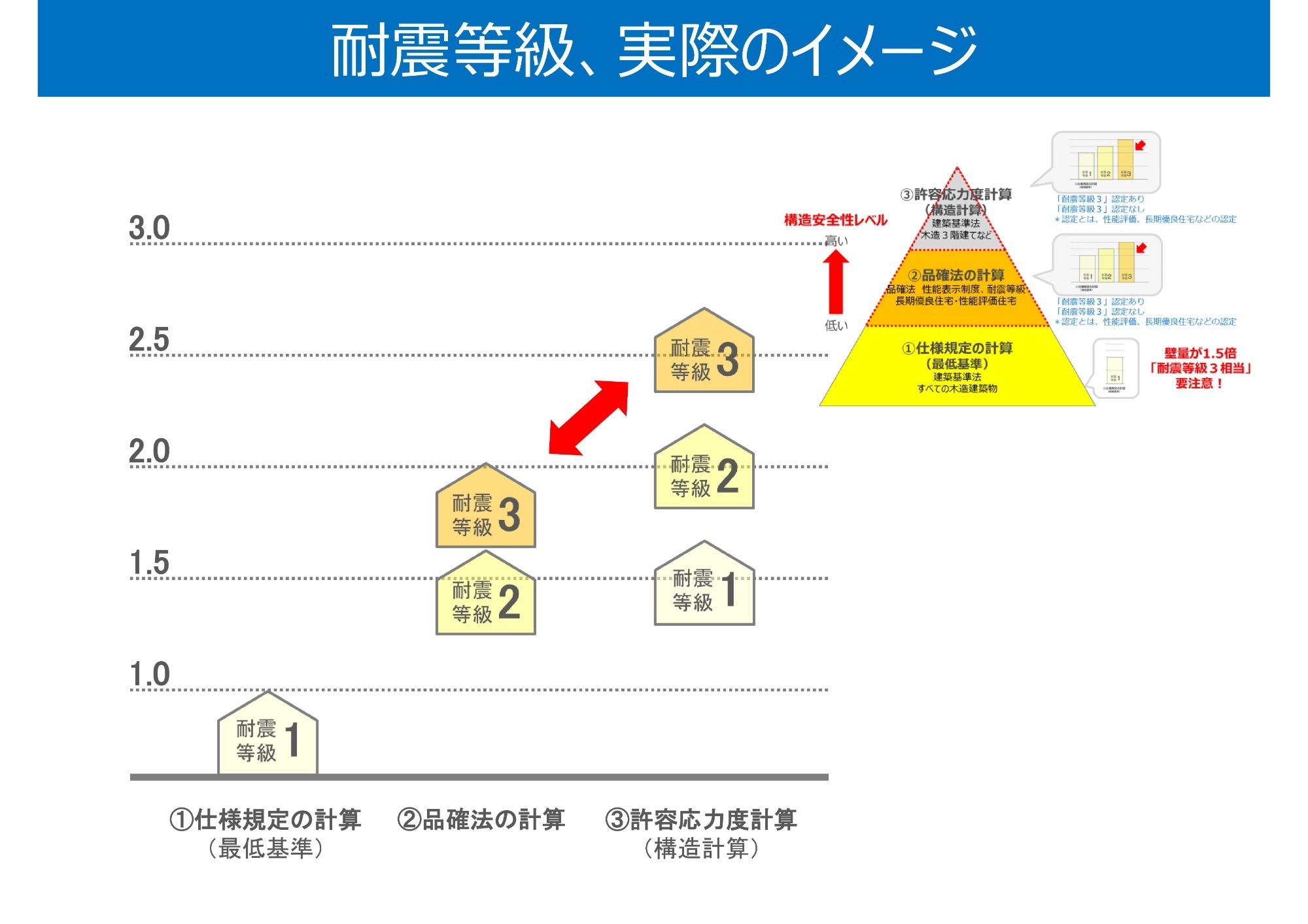

等級3の中でも計算方法が2種類に分かれているのですが

簡易な計算法の品確法と許容応力度計算

許容応力度計算はより細かい計算を求められます

基礎の計算、家の細かいバランス、壁量、水平構面

梁成計算、そして断熱材の重さや、太陽光の荷重計算

それをするから建物の金額が高くなんじゃないかと思われがちなのですが

そんなことは無いです

せいぜい20~30万程度ではないかと

当社は自社設計、計算するので日数も1日ちょっとあれば計算は終わりますし

工事代金が大幅に増える事は絶対に無いと言い切れます

むしろその工事代金をケチって大地震が来た時に家が倒壊したらどうなりますか?

耐震等級3は地震保険も安くなるので更にお得

耐震は断熱と一緒で後から何とか出来るものではありません

地震で人が死ぬのではなく、地震で家が倒れて人が死ぬのです

是非重要な事と認識してご検討いただけたらと思います

それでは皆様良い休日を。

BIS(北方型住宅断熱施工技術者)

2023/11/05

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

昨日今日と斐川で予約限定内覧会を開催しています

本日の予約にまだ若干の余裕がありますので

ご興味のある方はこちらから

先月一杯が締切だった令和4年度グリーン化事業2物件の書類提出も無事に終わりました

二件合わせて260万前後の補助額、間に合ってほっとしています(笑)

そんな中先週はBIS養成講習会(北方型住宅断熱施工技術者)に参加する為に大阪出張

Building(ビルディング)

Insulation(インシュレーション)

Specialist(スペシャリスト)

の頭文字を取ってBIS、今日はそんなBISのお話

この資格は北海道の実務者は持っていなければ

家を建てる事すらもままならないというような資格で

快適な室内環境を実現する為、断熱、気密、暖房、換気を配慮した

バランスの取れた温熱環境の計画と

ポイントを押さえた丁寧な施工をする為の技術者を育成するのがBIS

北国と山陰は違いますが寒冷地のみならず快適な室内環境を創出し

エネルギーコストを削減していくのは実務者として重要なテーマです。

当社が8年前から取り組んでいる高性能住宅

家の寒さが命に係わる北海道では40年以上前から取り組まれていています

断熱気密住宅は学校では教えてくれません、技術を計る物差しもない

そんな中北海道の先人達が失敗や実測を繰り返して確立された技術が

本州にやって来ているのだという事が良く分かりました

自分自身断熱気密に関しては結構知識があると思っていましたが

施工方法や細かい納まり、空調計画等

講習内容はとても勉強になり、知らなかった事や再確認できた事もあり

とても充実の講習会でした

先般の空調講座を受けた後でなかったら知らない事が多かったかもしれません

中でも一番楽しかったのは熱計算の部分

これは熱還流率の計算方法です

断熱材の厚さや熱伝導率を計算して壁や屋根の熱還流率を出すのですが

それを皮切りに熱の伝わりやすさや熱損失

年間エネルギー消費量や断熱改修時の部位別効果等を

手計算していくのです

普段は数字を入力すれば途中の式も何もなくソフトが勝手に計算してくれるのですが

こうやって手計算をしていくと理屈が良く分かりとても勉強になりました

直ぐに忘れるのでしっかり復習しておかないといけませんね(笑)

12月には試験が有るのでしっかりと勉強していこうと思います

またこの資格は3年毎の更新がありその都度最新の情報や

最先端の技術を講習で学ぶことが出来るので

常にアップデートしていける事も重要なポイントです

人生は勉強です

時代の流れや情勢は常に新しいものに変わる

その変化に付いて行けるようにアンテナを張り

変化と進歩を続けていかなけば

衰退し置いて行かれてしまうでしょう

自分自身の成長はこれから仕事をさせてもらうお客様の為だけではなく

今まで仕事をさせて頂いたお客様の為でもあり

家族の為、社員の為でもある

常に成長していける努力をしていこうと思います

朝晩すっかり寒くなりましたが体に気を付けて

皆様良い週末を!

構造塾

2023/10/29

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

11月4、5日は斐川で内覧会

ご興味のある方はこちらから

先週は「構造塾カンファレンス2023」に参加する為に横浜出張

構造についての勉強もですが、今までZOOMでしか顔を合わせた事の無かった

仲間たちともリアルでは初対面、かなり多めに名刺を持って行ったのですが

途中で足りなくなってしまいました

勉強する事も非常に重要なのですが、こうして横のつながりが出来ていくのは

もっと大切な事だと思っているので、積極的に声をかけるようにしています

そしてつながった仲間達とその後も情報をやり取りしたり

困った時に助け合ったりと、横のつながりは非常に重要ですよね

約70名の参加、急な振りで全体挨拶と事例紹介を頼まれたのは良い思い出となりました(笑)

2月に講師を頼まれている建築士会での講演で話そうと思っている

木造住宅における4号特例縮小の解説を塾長にしてもらいましたので

今日はそんな4号特例縮小のお話を

2025に国は住宅の省エネを義務化するのと同時に

木造住宅における4号特例を縮小します

そもそも4号特例とは??

家を建てる時に必ず検討しないといけない簡易的な構造安全性の検討を建築士が行う訳ですが

検討していれば、検討書類の提出義務が無いのが4号特例

という事は構造の安全性は第三者のチェックは無いという事になります

ここで一番怖いのは極論計算をしなくても誰にも分からないという事です

昨年びっくりしたのは、大工仲間の棟上げの手伝いに行ったときに

あまりに壁のバランスが悪かったのと、金物の指定があいまいだったので

建築士さんに確認してくれと頼むと、壁量計算やバランス、N値計算(金物の計算)

は行っていなかった事が発覚、衝撃でした

ここで発覚していなかったら、何も知らずにお客様はそこに住むわけで

大きな地震が来たらひとたまりもない…

未だに書類提出の義務がないのではなく検討をしなくても良いと思っている建築士もいるそうです

そもそも検討する壁量計算というのは制定されたのが今から42年前

阪神淡路大震災後の今から26年前にバランスやN値計算が追加された

日本の耐震性能はそこからアップデートしていない状況

26年前に国が決めた最低基準は耐震等級1、この住宅は熊本地震で何件も倒壊しています

ここで大きなポイントは4号特例が縮小してもただ書類提出が義務化になるだけで

最低基準は大きく変わらないという事です

基礎、水平構面、梁上耐力壁、壁量と同じくらい重要な所の検討はなし

熊本地震クラスが来た時には住み続ける事が出来ないかもしれない家は増え続けるのです

一番上が当社標準の許容応力度計算による耐震等級3(熊本地震での倒壊ゼロ)

法改正毎に最低基準を追い続けていくと①で2025年に見直しして、②で2030年にまた見直しする

ギリギリの性能では常にその都度法改正に対応していかなければならず

手間も労力も沢山かかります

そして何よりその基準で建てたお客様は制度が見直しになる都度自分の家は既存不適格となり

今の法律では建ててはいけない建物になり資産価値を大きく落とす

当社は8年前から耐震等級3を標準にしています

8年前に建てたお客様も2030年に法改正があってもまだ最先端

皆さんも最低基準ではなく、最適基準を目指しませんか?

大きなお金を払うからには、大きな地震が来ても住み続けらる家でなくては

ならないのではないでしょうか?

地震で人が死ぬのではなく、地震で家が倒壊して人が死にます

どんなに住みやすく、オシャレで素敵な家でも

地震で壊れたら住み続ける事は出来なくなります

どうか耐震の重要性を知ってください

一人でも多くの方が真剣に構造計算と向き合う実務者と出会って頂ける事を願います

それでは良い週末を!

床下エアコン

2023/10/22

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

11月4、5日は斐川で内覧会です

ご興味のある方はこちらから

今日は地元建築組合青年部の町内保育園修繕奉仕作業の日

あちらこちら傷んだ箇所の修繕や、棚を付けて欲しい等

要望をお聞きし、それを奉仕でしてあげるという

地元組合唯一の慈善事業です

子供達は宝ですから喜んでもらえるようにしっかり頑張って来ます!

さて本日は床下エアコンのお話

一気に寒くなりまして、もう少しすると暖房の季節ですね

当社の新築物件での暖房は床下エアコン1台で家中を快適にします

youtubeでも有名な松尾和也さん直伝の施工方法で行い

暖気が自然に流れていくよう心掛けながら無理が掛からないように

許容応力度計算による基礎設計

この基礎設計が非常に重要なのです

ただシステムを導入すれば快適になる訳ではありません

そのシステムを理解した上で

空気がどのように流れていくのかを考える

その第一段階が基礎設計

負担が掛かる様な基礎設計になっては本末転倒

許容応力度計算以外では成り立ちません

暖かい空気は軽いので家の一番低い所から温めると

ふわふわと上に向かって上がっていく状態となります

床下が暖かいと体感温度も満足を得やすい

私は末端冷え性なのでお客様のお宅がとても羨ましいです

エアコンなので床暖房に比べて電気代も全然お得で

良い事ばかり!

がしかし性能の低い家でやっても意味がない

基礎設計が出来ていないと空気がうまく流れない

やはり理解していないと成り立たない訳です

熱交換換気システムにしても床下エアコンにしても

この機械を導入すれば快適になると勘違いされる事がありますが

最も重要なのは建物の性能です

上質な箱を作ってからでないと機械は思い通り動けないし

エネルギーの消費が多くなる

そのエネルギー本当は子や孫の世代が使う分ではないといいきれますか?

あなたの家造りは次の世代の事まで考えられた家創りですか?

情報が多すぎるこの時代に、是非迷うことなく家創りを進めて頂けたらと思います

最後、完全に脱線しましたね(笑)

それでは良い休日を。

「大津の家」竣工

2023/10/15

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

今月末補助金書類提出期限の物件が2件あり

実績報告書類作成を進めていますが

昔に比べて大きく違うのは近年データ送付となった為

随分と楽になりました

少し前までは、紙を印刷、事務局に持っていく

訂正書類が有ればまた作成して、持っていく

これの繰り返しでしたから

労務も減少しCO2排出量も削減で良い方向に向かっていたのですが

令和5年度の補助事業はこどもエコすまいとの抱き合わせとなり

グループあたりの予算も削られ書類作成も複雑に…

インボイスと共に国の政策に締め付けられていく一方です…

そんな中先週は「大津の家」竣工

屋根はガルバニウム鋼板で

外壁はモルタル下地にジョリパッド仕上

サッシはAPW430

内装は野地木材の杉フローリングに

天井、壁はクロス仕上です

キッチンと子供達の勉強スペースからのピクチャーウィンドウ

皆でゆっくりすごせるヌック

造作の洗面化粧台

綺麗に仕上がりました

当社の仕様変更後一棟目のお客様

付加断熱工事の標準化、許容応力計算、温熱計算、一次エネルギー計算内製化

色々と勉強してきた事を実践させて頂きました

このお宅の性能値は

熱損失係数[Q値] 1.26W/(㎡・K)

外皮平均熱還流率[UA値] 0.23W/(㎡・K)

冷房期の平均日射取得率[ηAC値] 1.1

相当隙間面積[C値] 0.1㎠/㎡

耐震等級 3 (許容応力度計算)

設計一次エネルギー消費量 38.1 GJ/年 (基準一次エネルギー消費量76.9 GJ/年)

最後の一次エネルギー消費量の所だけ補足させて頂きますと

国が目標としている断熱等級4、一次エネルギー消費量等級4の家と比べて

半分のエネルギーしか使わないというようなイメージです

一次エネルギーというのは原油や天然ガス等発電所で使われるエネルギー

二次エネルギーは電気、ガス、灯油など家で使うエネルギー

身近な二次エネルギーではなく何故一次エネルギーで表されているかというと

電気はKwh、ガスは㎥、灯油はLとそれぞれ単位が違うので

一次エネルギーまでさかのぼって共通単位で評価する訳です

施工させて頂き本当にありがとうございました

引き続きよろしくお願いします!

空調設計者

2023/10/08

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

朝晩随分と寒くなりましたね

本日は地元の例大祭

仲間達と共に氏神様への日頃の感謝とこの一年の露払い

またこれからの一年地元の皆様をお守りいただく為

一日しっかり盛り上げていきたいと思います

(お酒が飲みたいだけではありません(笑))

さて本日は空調設計について

5か月間に渡り開催された大阪全館空調講座が先週無事に終わりました

最後は自社物件での空調計画を行い

それを皆の前で発表、合格なら終了証

不合格なら次回半額券という究極の二択

脱落者も少なくないこの講座ですが

実際この五か月間は予習、復習、宿題と

仕事以外の時間はほとんど費やしました

勉強量は建築士、宅建士の試験勉強に次ぐ位だと感じています

しかし辛さは無く知識が増えていく楽しさが強く

非常に有意義な時間でした

とにかくメンバーが良くて

参加の皆さんと楽しく学べたのが大きなポイントでもありました

そしてこの業界でもかなり有名な方揃いだったので

今後の繋がりが出来たのは大きな財産です

無事に終了証を貰ったのですが

ここからいかにこの知識を活かしてくかが大事な所

水蒸気は熱を持っていて、その事を理解して空気がどう動いていくのかを

考えていくのが空調設計

家の中で何Wの熱が発生してどれ位の水蒸気が発生するのか

その為に何KWのエアコンを取り付けるのか

夏にはどのようにエアコンに除湿をしてもらって

梅雨時期には再熱を検討し、冬は暖房をどのように機能させて

それぞれの季節の加湿除湿を読み解く

空調、換気の組み合わせ

換気は1種なのか3種なのか?

選んでいる換気の給気排気は適切な位置に設置されているのか?

高性能住宅をより快適にするのが空調設計

空調設計者として自分自身大きく知識を高めた所で

益々空気の流れと仲良くなっていこうと思います

5カ月に及ぶ講座が終わったのでちょっとゆっくりしようかなとも思いましたが

今月も横浜で構造塾の講座に参加したり

北海道温熱環境資格のBISの資格取得講座が月末に大阪

そして来年は何の勉強をしようかと模索中(笑)

インプットとアウトプットを繰り返しながら

益々知識を高めていこうと思います

それでは皆様良い休日を。

北面外壁の苔問題

2023/10/01

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

今日から10月で、残すところ今年もあと三か月

一年が年々早くなっていうように感じますね

先週末、当社社員が全建総連技能競技大会の全国大会に島根県代表として参加してきました

21歳ながらよく頑張っていました

周りとのレベルの差を痛感したようですが

とても良い経験になったと思います

今日は北面外壁の苔問題について

外壁がこの様になっているのを見た事が無いでしょうか?

これに関して色々な意見があるのですが

大きくかかわっているのは放射冷却結露と呼ばれるものです

日当たりの悪い北面に多く発生するのですが

温度の低い部分で(日の当たらない北面)大気中の水蒸気が結露する

様な状況となるイメージで

夜間の放射冷却で表面が結露する

北側の日が当たらない壁は乾燥していかない

苔が発生して、繰り返すことにより成長していく

こんな感じです

では間の白い線は何でしょうという事になってくるわけですが

こちらは熱橋部分でして、柱、間柱、桁、筋違等の木部で熱を伝えやすい部分

断熱材が入っている部分は熱を伝えにくいのに対して熱橋部は熱を伝えやすい

冬に家の中が暖かいと熱橋部は熱を伝えやすいのでその部分が乾燥する

という事から熱橋部分は結露せず

断熱部分は結露して苔が生えるという状況

熱橋、通気層、断熱、家を建てる時点で考えていかないといけない事が有り

そのような事まで考えているのか?という事も大きなポイントに

では実際こうなってしまった時にどのように対処していくかも大きな問題

以前お客様から聞いた話でびっくりしたのが

「壁の汚れが気になって家を建てた業者に相談をしたら、塗替えを勧められた」

いやいや何も解決しません

足場を掛けて塗装をして大きなお金を払ってもまた数年で同じことになります

怖すぎる…建築業界の闇ですね

対策としては溜まった埃等にも付着しやすかったりもするのでたまに水で流すとか

強すぎない高圧洗浄機で洗うとか

しっかりこびりついた苔には除去剤が効果的だと思います

どんな除去剤が良いか私もちょっと試してみようと思います

とにかく変な営業トークに騙されないように気を付けて頂けたらと思います

家造りは奥が深い

日々勉強です

今週は大阪空調講座の最終発表

大津の家御引渡し

地元の秋の例大祭

またまた賑やかな一週間になりそうです

それでは皆様良い休日を。

太陽光発電

2023/09/24

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

本日は地元の地区民体育祭、私は体育委員なので今日はつきっきり

とにかく無事に終わる事を願っています(笑)

今日は太陽光発電のお話

太陽光発電に関しては本当にデマが多く

それを鵜吞みにして、反対派がいるイメージ

当社は全棟標準採用でして

それをやり始めた時に自社にも太陽光パネルを設置

7年で元を取りまして現在は稼ぐのみ

お客様からも付けて良かったと言われています

デマの内容は

廃棄時に有害物質が出るとか

リサイクルできない

20年もすれば廃棄物に

そもそも元がとれない

雨漏りの原因に

等など

そもそも廃棄問題に関してですが

パネルの耐候性は非常に高く

発電率が経年で下がることは有っても壊れる事は今の所ほとんど聞いた事がありません

仮にもし廃棄となった場合現在一番多いのは部材を分離してリサイクル

リユースも可能なので廃棄という選択肢はかなり低いです

最悪廃棄となった場合でも石膏ボードと同じ処分方法なので大きな問題はない

メガソーラー等の大量廃棄問題はリサイクルが最も現実的な選択肢として必須と言われています

ちなみにすでにパネルのリサイクル工場もありまして

リサイクル費用の相場は1枚3000円位です

最初に話した通り冬の日照時間が少ないこの山陰でも

元が取れるのは自社で実証済みです

また雨漏りの原因というのは施工に問題があるから起きる事なので

ちゃんとした業者に依頼すれば全く問題なしです

しかし荷重計算なしで屋根の上に載せてしまうのはリスクが高いので

こちらもきちんとした業者に依頼すべきですね

当社では新築物件での設置に対して荷重計算を行い

水平構面、壁量、材成を許容応力度計算を行い検討しているので

そもそも壊れて直せなくなっても必ず外す必要はありません

太陽光パネルは最強の屋根材ですので

屋根の劣化を防ぎ夏の日射を遮るうえに屋根とパネルとの間の隙間から熱気が抜けていくので

屋根にあるだけで家を守る役割もしてくれます

そして停電時に発電している電気を使える事

家計を助けて地球に優しい太陽光発電

家造りの必須アイテムです!

それでは皆様良い休日を。

空調計画の奥深さ

2023/09/17

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

本日は完成内覧会の開催

午後に少しだけまだ空きが在ります

ご興味がある方は是非 こちらから

先週は待ちに待った大阪住宅空調講座in島根

全10回で開催の空調講座なのですが

当社物件でぜひ実測をお願いしたかったのでわざわざ皆様に

大阪、京都、兵庫、岐阜から総勢13名の方々にお越しいただきました

沢山の情報と、指摘、改善点の解説

御引渡しまでにまだまだ温熱環境の改善が出来た事を

感謝しています、皆様本当に遠い所ありがとうございました

今日はそんな空調のお話

断熱、気密、換気、耐震と高性能住宅にする為にある程度の知識や

人の物を見たりすれば出来るのはここまでで

その先にある空調計画はとても奥深く

見様見真似でやっても失敗する事が多い

解決方法も理屈が分かっていなければ迷宮入り

冬は人や家電からの発熱もプラスになるので成功しやすいですが

夏は全くその逆、すべてがマイナス要素

換気量によるエンタルピー差、発熱、日射、外皮そして顕熱、潜熱

その合計負荷に対してどの容量のエアコンを選定して

どれ位の温度と風量を送るのか

そしてどう家中を除湿するか

考える事は沢山あります

今回の物件ではリターンの重要さを改めて思い知る事となりました

昨年、栃木のラファエル設計さんの物件にお邪魔して空調の真髄を知り

当社の空調計画も一新した最初の物件が今回の内覧会現場

設計段階からかなり深く考え込んで空調を計画

空調講座の先生からの指摘もあり

見事に家中の湿度が下がりました

講座の最中は14人がリビングで集まり授業を受けていましたが

部屋で暑さを感じる事は無く

皆さんに快適だと言って頂きました

まだまだ奥深い空調をこれからも突き詰めていきたいです

本当に楽しい(笑)

それでは皆様良い休日を。

2050年カーボンニュートラル

2023/09/10

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

9月16(土)17(日)に完成内覧会を開催しますので

ご興味がある方は是非 こちらから

先日ちょっとありがたい依頼が

以前、出雲市のカーボンニュートラル推進室の方に建築部門においての

省エネや脱炭素に向けてのお話をさせて頂いた事がありまして

その間を取り持っていただいたいつも確認申請の代行を依頼している設計事務所さんから

建築士会の研修会で講師としてZEHや省エネの話をして頂けないかという依頼

とてもありがたいお話です

まだ完全に決まった話でもないですので、浮かれるには早いですが

しっかりと準備していきたいかなと思っています

さて本日はそんな住宅の省エネに向けてのお話

昨日のテレビに小池知事が出ていて、東京は本当にしっかりと

カーボンニュートラルに向けて前を向いているなと感じました

それだけではなく災害対策、子育て支援等本当に凄いなと思います

しかし東京だから特別な訳では無くて、その気になればどこでも出来るのでは?

と思ってしまいます

今年、島根県の建築住宅課と環境政策課にカーボンニュートラルに向けてのプレゼンをしましたが

かなり後ろ向き。島根県として、国に対してカーボンニュートラル実現を宣言しているとは

思えない位に前向きな意見はいただけませんでした

また連絡しますと言ったキリ連絡もない…

その後経済ウィークリーに記事が掲載された後

島根県の林業関係者と出雲市カーボンニュートラル推進室の方から

問い合わせがあり、会ってお話を聞いて頂き

そして今回の依頼、少しづつ前に進んでいるような、いないような(笑)

住宅の省エネはまだまだ遅れているので

誰かひとりでも多くの人に私の話が届けばよいなと思います

性能の低い家に住んでから暑さ寒さに苦しみ

高い光熱費を支払い苦しい想いをするのはお客様

そんな家創りが少しでも減っていくように努力していきたい

当社だけが省エネな住宅を建てていても2050年カーボンニュートラルには間に合いません

どんどん値段が上がり、永遠に払わなければならない光熱費

深刻化する環境問題

今この時にどう動くかで未来は大きく変わっていきます

あなたが使うエネルギーは本当は子供や孫のものかもしれない

住宅の省エネ化は未来への大きな一歩であり

家計を助け、家族の健康と命を守ります

あなたの家造りがCO2の削減に貢献し

カーボンニュートラルを促進させる

未来の為に良い家創りをしましょう

それでは皆様良い休日を。

デザイン

2023/09/03

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

9月16(土)17(日)に完成内覧会を開催しますので

ご興味がある方は是非 こちらから

一昨日は「小山の家」上棟でした

天気は曇り具合でこの時期仕事をするには最高

作業はかなり捗り、昨日は付加断熱の施工が半分以上終わったので

応援に来てくれた大工さん達に感謝の二日間でした。

本日は当社のデザインのお話

当社ではデザイン、コーディネートを妻が提案させて頂いているのですが

この部分に標準仕様は有りません

「耐震、断熱、気密、空調、太陽光発電」

こちらの部分はすべて標準仕様を決めさせて頂いておりますが

デザインは別の話

それはデザインに関してはお客様によってイメージや好きな雰囲気

ライフスタイルやこだわり等、全て違ってくるからです

収納は見せたいか、隠したいか、

見た目重視か、掃除がしやすい方が良いか

吹抜けが要るか、要らないか

等々、沢山の選択肢がある訳です

そんな中でお客様の思い描く好きな雰囲気をいかに読み解けるかというのは

非常に重要なポイントであり

提案してスムーズに打合せを進めていけるかの大きな鍵となあります

お客様自身が住む家に対してこの様な雰囲気が好きだ

この様なデザインにして欲しいというイメージが固まっていればいる程

読み解きやすくなっていく部分ですので

この様な家にして欲しいというイメージを固めておかれるのも重要になる訳です

近年はSNSがありますので当社を選んでくださった皆さんも

スクショした写真を使って、分かりやすく伝えて頂いています

ちなみに最近教えて頂いたお役立ちツールがこちら

↓ ↓

住まいのアイデア、インテリア写真 | Houzz (ハウズ)

2700万枚の住宅実例写真が載せられているサイトです

家造りを始める方はまずこのようなサイトなどを見ながら

自分の好きな雰囲気を絞っていくのが良いと思います

耐震等級3、高気密高断熱、防湿処理や通気層に空調設計

いかにエコで永く快適に家を使っていけるかはお任せください

デザインの部分は十人十色

相手の作りたいものを作るのがデザイン

当社の家造りはお客様と二人三脚なので

参考にして頂ければと思います。

ちなみにデザイナー的ではなくアーティスト的な会社に頼まれる場合は

このお話が全く逆になりますので気を付けて頂ければと

それでは皆様良い休日を。

知識とリスク

2023/08/27

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

9月16(土)17(日)に完成内覧会を開催しますので

ご興味がある方は是非 こちらから

昨日は当社から独立した大工さんの上棟の手伝いに行ってきました

上棟は人数が多くないと出来ないので

お互いに助け合いです(しかし暑かった(笑))

本日はお客様の目には見えない部分の施工やそれに対する知識のお話

地元では有名なハウスメーカーの物件だったわけですが

まず気になったのは構造材の掛け方や水平構面の剛性の取り方でした

構造材は家の骨組み

非常に重要な役割を担います

ただ適当に材料が入っていれば良いというものではないのです

この骨組みとなる構造材のバランスが非常に悪かった

それだけではなく地震力が家に働いた時にその力を壁に伝えていく

水平構面(屋根、二階床部分)の合板向き、使い方が悪い

本当に知識がない人が設計している事がすぐに分かるレベル

とは言っても私は構造塾で勉強しているから知る知識であり

その場にいた私以外の人は誰も気づいていなかったであろう部分

その会社のHPを見ると「全棟耐震等級3日本最高レベル」と…

うーんちょっと違う

耐震等級3は日本最高レベルというのは間違いないのですが

耐震等級3にも計算方法が二種類あり

「許容応力度計算」と「品確法」に分かれますが

その差は歴然で審査機関への提出書類の枚数も何百枚も違うレベル

品確法は簡易計算というイメージ

強度が更に上がるのが許容応力度計算

昨日の物件は許容応力度計算なら間違いなくNG

良かれと思ってやっておられるのは分かりますが

明らかな知識不足です

しかし品確法でも耐震等級3は耐震等級3

してないよりは格段に良いわけですので

もう少し知識を高めるとお客様にとってより良い家造りが出来ますね

ちなみに当社は全棟許容応力度計算で耐震等級3です

後は断熱と換気の施工方法もバランスが悪いから

気密も悪そうだし結露リスクがあるなと感じました

これもまたHPには「こだわりのG2以上」と…

使う断熱材と厚みで数字は出るでしょうが

施工方法があれでは数値通りの性能にはならない

お客様は高いお金を払うのに非常に残念です

知識が無いと、このような状態になる

施工業者も知らなければ、お客様だってわからない

それを知る時は大地震が来た時や

小屋裏で結露が起きる時

お客様が住んでからのリスクとなります

「知識はリスクと反比例する」

まさにこの言葉の通りです

ちょっと長くなりました

それでは皆様良い休日を。

総工事費

2023/08/20

こんにちは、KATSUKENの勝部です。

9月16(土)17(日)に完成内覧会を開催しますので

ご興味がある方は是非 こちらから

昨日はなんだか久しぶりに新規のお客様との打合せ

気になっておられるのは性能と空調のお客様でした

松尾和也さんのyoutubeを見ておられるとの事で

松尾式空調についてもかなり細かく質問を受けました

メーカーも何件か回っておられるようでして

営業マンから言われたセリフについても質問を受けました

強く否定はしませんでしたが

お客様がこれだけ勉強しておられるのだから

根拠のある言葉を伝えて欲しいなと思う事が多々

色々と勉強しておられるお客様でしたので

当社を選ばれるかは分かりませんが道に迷わず良い家を建ててもらいたいです

さて本日は「総工事費」のお話

久しぶりの新規のお客様との打ち合わせだった理由は

最短着工日と金額だと思います

当社のお問い合わせはHPお問い合わせフォームが90%

その段階で現状最短で着工できるのがこの位の時期です

(現在だと来春)

金額はこの位です

という二つをお伝えします

お客様には予算も有り、建てたい時期もあるので

月に2~3件のお問い合わせがありますが

最近はそこから返事が無くなるパターンが多かった訳ですね

性能やデザインを妥協した家創りを行っていない事や

資材高騰の影響を受けている事など

最初にはっきりとお伝えしています

工事費は家のサイズやキッチンやお風呂のこだわりにもよりますが

3200万~3600万位、安くない金額です

ですが本当の事を初期の段階で伝えておくのはとても重要

ちなみに上記の金額は土地、諸経費別途(地盤改良費、火災保険、登記費用等)

建物、設計費、太陽光発電、エアコン、カーテン、外構、を含んだ税込金額で

高性能でデザインをしっかりとやっている建築仲間には安いと言われます

お客様には当然予算が有るので工事費は非常に重要

しかし建てた後で掛かる光熱費やメンテナンス費

家を建てた後の対応等、重要な事は他にも沢山

その会社がどこまで本気で日々勉強して

どれだけお客様の事を思って家創りに取り組んでいるか

一生に一度しかない選択肢に、

その時点の最大の知識と技術を持って対応しているのか

家を売る会社なのか?家を創る会社なのか?

工事価格はもちろん大切ですが、価値観の合う会社を選びましょう

あなたの家造りが家族にも地球にも優しい家造りになりますように

エアコンの時期です

2023/08/12

こんにちは、先週の岐阜に続き今週は大阪出張だったKATSUKENの勝部です

住宅空調講座も7回目、後半に入りかなり難しい内容になって来まして

しっかりと予習、復習して自分の知識を高めてきたいと思います

先日知り合いに

「学生時代に今位勉強してたら人生もっと変わってたのに」

と言われて、そうですねと笑っていましたが

人生の中で、知識を高めたいと本気で勉強する時期は人それぞれです

私はそれが今で良かったなと思っていますし

今を何より楽しんでいます

そんな事より帰りの飛行機が台風で欠航にならないかヒヤヒヤしましたが

無事に飛んでくれたおかげで地鎮祭にも間に合いホッとしました(笑)

さて今日のテーマは「エアコン」についてです

今年は本当に暑い!年々暑くなっているのは言うまでもなく

地球温暖化を止めないともっともっと酷くなっていきます

エアコンが無いと耐えられる温度ではありませんね

そんな中先日当社のお施主様から

「エアコンから水が」と連絡が有り飛んでいきました

エアコンから水が、と言われた時点で何となく想像は付く

きっとドレンが詰まっているだろうと思っていましたが

結果は予想通りでした

ドレンの先が詰まっていた為、水が排出できずに中に出てきていた訳です

当社ではお引き渡し時にドレンホースの詰まりを除去する専用のポンプの常備をお願いしています

御施主様は小屋裏エアコンを使い始めの時にきちんとポンプを使われたようでして

約一カ月で詰まるのか?という感覚でしたが

今後は夏のエアコン使用中は月一位でのポンプ使用をお願いした方が良いなと思いました

そもそもドレンホースから何故水が出てくるのかと言いますと

エアコンが室内の温度を下げる為には室内の温度が露点を迎えてしまいます

その為エアコン内部で発生した結露水をドレンホースから出すという仕組みです

室内で水蒸気として存在していた空気中の水分を結露させて排出するので

温度と共に湿度も下がっていくという訳ですね

エアコンの凄さを改めて思い知らされます

一先ずエアコンの不具合等では無かったので安心しました

この時期にエアコンが使えなくなっては大変ですからね

エアコンのフィルター掃除やドレン掃除は非常に重要

どの様な性能の家に住んでいようとも

エアコンメンテナンスは大切ですので

暑い夏にエアコンと仲良くお過ごしください

地鎮祭について

2023/08/06

こんにちは、先週は勉強に岐阜へ二日間言ってきたKATSUKENの勝部です

講演を聞いて、交流を深め、実物件を見学させて頂き、非常に有意義な二日間を過ごしました

早速当社の家造りに色々と取り入れて行こうと思います

さて今日のテーマは「地鎮祭」についてです

当社今週は小山で地鎮祭があります

家を建てるなら当たり前に執り行うイメージで

当社の物件で過去に地鎮祭をしなかった事はないですが

県外では(主にHMかもしれませんが)しない物件もちらもらあるそうです

分かりやすく説明すると地鎮祭はその土地の神様に対して

家を建てる事、工事中の安全、家族の繁栄を祈願する行事

神様へのお供えを準備して、神主さんに祈願して頂く

私はとても大切な事だと思っています

本当にやらないといけないの?と言われた事が無いので

今まで考えた事もありませんでしたが、そんな疑問を持たれたとしても

おかしくはないかもしれないですね

それは我々は今まで当たり前に毎回やっている事かもしれないが

お客様にとっては初めての事ですので

そもそもやらない理由として多いのが経済的な面だそうです

例えば玉串料やお供え等で3~4万円位でしょうか

建築会社によっては費用を取る会社もあるようです

当社は工事中の安全祈願もある為もちろん無料

会場設営、テントの準備や宮司さんとのやり取り、神具の準備や玉串や榊の手配等

それなりの費用と労力は有る訳ですが神事ですので喜んでさせて頂いています

この金額を高いと思うか、この先一生住む為に必要なお金と思えるか

自分が住む家を作ってくれる職人さん達の安全を祈願するかしないか

目に見えないデメリットではありますが、消せるものなら

消しておきたいなと私は考えています

自分自身小さいころからではありませんが

神仏を大切にする妻の影響を受け常に感謝を忘れない様に生きています

神社の拝殿には丸い鏡があり、そこに向かってお参りしますが

その鏡に映っているのは自分ですよね

神様に祈る=自分自身を見つめ直す

誰も見ていなくても自分が見ている

生き方も仕事も全てにおいて恥じない行動をとれるように心がけたいと

思い日々を過ごすよう努力しています

ちょっと話はそれましたが地鎮祭は是非やりましょう!(笑)

良い家造りとは

2023/07/30

こんにちは、今年は地元の体育委員をやっていまして

秋口開催の地区民体育祭の選手集めに奮闘しているKATSUKENの勝部です

昨日は会社の懇親会、新入社員の歓迎会や木工事完了、上棟祝い等を兼ねて

皆で楽しく盛り上がりました

暑い時期に飲む生ビール最高ですね(笑)

さて今日のテーマは「良い家造り」についてです

このブログでは何度も言って来ていますが

日本の住宅は断熱性能は低すぎる

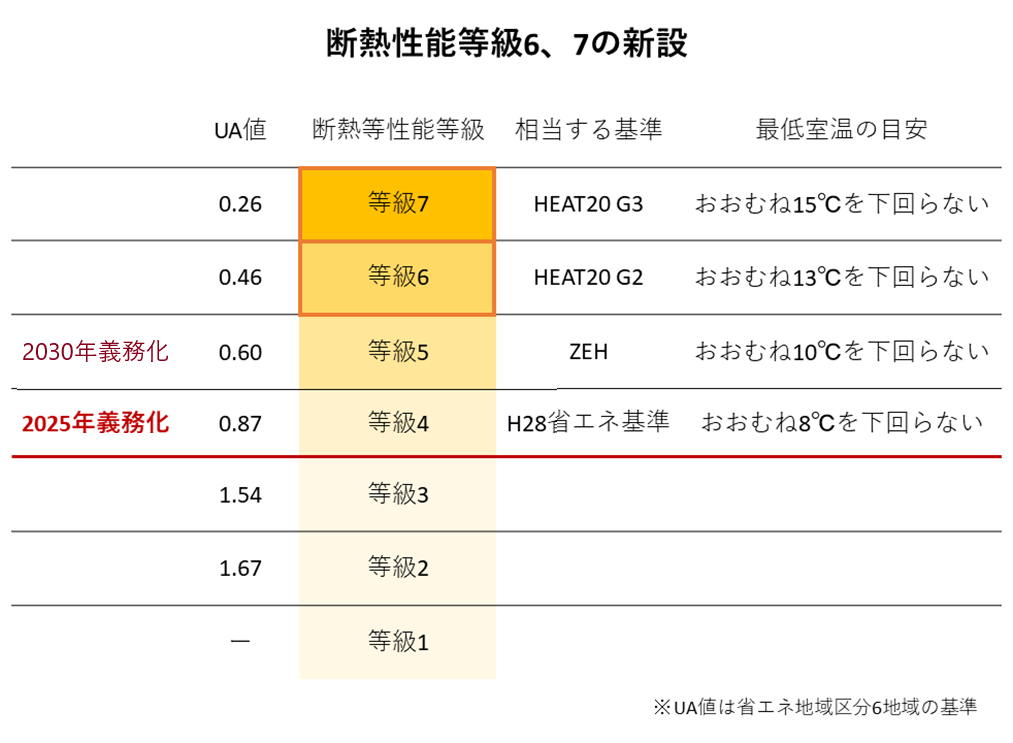

1999年に設定された最上位の等級は断熱等級4

2020年にこれを最低レベルとして義務化される予定でしたが

多くの実務者が家造りが大変になるという反発から先送り

反対していた人たちは自分たちの業務の事だけではなく

家を建てるお客様の事を考えなかったのだろうか

不思議でなりません

しかしながら2050年カーボンニュートラルは待ったなし

そして2025年にようやく義務化される最低ライン(等級4)は

5年後の2030年には等級5を新たな最低ラインとするため

たった5年で既存不適格になるのです

数年すればこの等級5も最低レベル以下になるのでしょうね

目に見えているというのにこの家を建てるのか?

性能の高い建材やサッシは価格もリーズナブルになり

断熱等級6はどんな会社でも作る事は可能です

断熱性能は光熱費と直結して現在の電気代高騰に大きく役立ち

これから電気代が上がれば上がるほど元を取る期間は短くなります

イニシャルコストか?ランニングコストか?

その家に何年住むのか?その家で生涯払うお金が少ない方が良くないですか?

そしてお隣鳥取の住宅基準はこちら↓

最低基準が等級6ですね

下の方を見て頂くと分かりますが

欧米の最低基準がそのあたりとなっている訳です

断熱性能の足りない家は数年後に資産価値が無くなってしまう

その責任は誰が取るのか?

現在国土交通省は日本の住宅の資産価値を上げるために一所懸命になって

高性能住宅に資産価値を認めるというルールを作っています

今現在中古住宅には資産価値はほとんどない

住宅は家が完成した瞬間から資産価値が下がり続ける

そんな事で良いのだろうか

当然誰もが当社と気が合う訳ではないのは十分に承知しております

でも少しでも多くの人が将来資産価値のある家に住めて

光熱費も少なく耐震性もしっかりしている家が増えたら

日本はより豊かになり、それは地球の為になる

あなたの家造りは自分と家族の人生を変え

地域、社会全体を変えていく

家造りを考えているお客様、そして実務者の皆様

一緒に良い家造りをしましょう。

耐震と省エネ

2023/07/23

こんにちは、日々空調服が欠かせないKATSUKENの勝部です

昨日は自治会の夏祭りに若い者会でどんな出し物をするかという話し合いで

地元のメンバーと盛り上がりました(若い者と言える歳なのか(笑))

子供達に喜んで貰えるイベントになれば良いなと思っています

今日は斐川で「求院の家」構造見学会

ご来場の方はお気を付けてお越しください

さて今日のテーマは「地震と省エネ」について

当社では当たり前のこのセットですが

何故大切なのかというお話

気候変動や気候危機、大地震やエネルギー価格の高騰

脱炭素にカーボンニュートラル

あらゆる場面を想定して物事を考えて生きていかないと

後から後悔する事になる要素は盛沢山です

熊本地震では震度7が二度来た事によって

多くの住宅が倒壊、その中には新耐震基準で建てた築浅の新築住宅も含まれます

一度目の地震で建物は強度を失い、二度目の地震で倒壊というパターンが多かったようです

せっかく建てた家が地震で破壊されたら残るのはローンだけ

えっ!地震保険は?と思われるかもしれませんが

地震保険は建物金額の半額しか出ません

という事は住む家を失った上に、ローンも残る

当社標準仕様の耐震等級3の家はそのほとんどが無被害で

一部損壊が2棟程度でした

おまけに耐震等級3の家は地震保険半額です

耐震等級3の中でも許容応力度計算と品確法の二種類があり

許容応力度計算は更に強度が上がります

注意しないといけないのは「耐震等級3相当」という会社

これには気を付けて頂きたいです

大きな地震が来ても住み続けられる家と住めなくなる家

どちらが良いかは一目瞭然ではないでしょうか?

仮に耐震等級3の場合50万円工事代金が多くかかったとします

しかし一生のうちに大地震が起きればそんな金額では済まない

絶対に地震が来ない場所に家を建てるなら良いかもしれないですが…

そして昨今の目も当てられないような光熱費高騰

断熱材をケチると光熱費の差はとんでもない事に

詳しくは過去ブログで こちら

建売レベルの断熱性能からしっかり断熱で100万多くかかったとします

最終的にどちらの家が多くお金を払うかは見ての通り

光熱費の差が8万円だった場合に耐震と断熱で150万多くかかって

150万円/8=18.7年

という事で19年で元が取れますね

電気代が高騰すればもっと早く元が取れます

あなたはその家に何年住みますか?

選択を間違えないようにしましょう

それではまた。

高断熱住宅への理解

2023/07/16

こんにちは、最近整体に通い始めて腰や肩の調子が良くなってきて

体のケアは本当に大切だなと感じているKATSUKENの勝部です

明日は打ち合わせが入っているので今日の所で図面作成を終えて

全業者さんにデータ送付したいなと思いながらも

全館空調講座の宿題もやらないと…(笑)

23日(日)は斐川で「求院の家」構造見学会です

完全予約制で当社でご検討という方限定ですが

ご興味のある方はこちらから

さて今日のテーマは「高性能住宅への理解」について

当社で建築してくださった方や、選択肢に入れて下さる方というのは

根本的に高性能住宅を建てたいと思って下さっている方ばかり

そもそも会社として性能部分の選択肢をお客様に与えていないのが当社のやり方です

目に見えない、命や健康や家計に関わる部分は予算に応じてランクを下げるというような

選択肢はないという事になります

一生暮らす中での重要性を重く感じている為、その部分での選択肢はなくしています

それを理解してくださった方が当社のお客様になって頂く流れ

それでは何故今日のテーマか?

先日SNSで知り合いになった建築実務者の方と住宅論議をしていた中で

「高性能住宅は素晴らしいと思うが最初の投資が掛かるので若い人達が家を建てて

ローンに追われて生活をしていくのは今の時代に合っていない」と言われました

当然全て否定するわけではありませんが

住宅ローンと共に必ず払い続けていく電気代や医療費等も本当に加味しての発言なのか?

過去にもその内容についてはブログで書いていますので興味がある方は↓から

ローンに追われるのは嫌だが電気代に追われるのは良いのか?

という話になってきますよね?

健康被害が起こり医療費がかさんでも?

大きな地震が起きて家に住めなくなっても大丈夫?

やはり実務者には知識と根拠が必要なのだと

再確認する事となりました

このような実務者の方に家を建てたいと相談した場合

「高性能住宅はお金がかかるからやめておこう」

となる方もおられるはずです

だから家を建てる側がしっかり勉強しないと

でもそれは違う

実務者がしっかり勉強してお客様を導くのが筋です

世界的に見てレベルの低すぎる日本の省エネ義務化は2年後

実務者の意識改革が最優先ですね

多くの実務者が「世界的に見てこんなにレベルの低い家を義務化するのか!」

なんて言い出したら国はもっと良い方向に舵を切るでしょう

実務者の意識改革…

最近色々な所で少しずつそういった話をさせて頂いていますが

なかなか難しいし、反応も薄い

しかし相手を振り向かせたいなら、自分が変わらないといけない

まだ何か自分に足りなくて

まだまだ努力が必要なのだと考えるようにしています(笑)

という事で

暑くなってきましたが今週も人生の貴重な一週間を楽しみましょう

換気計画

2023/07/09

こんにちは、雨が心配なKATSUKENの勝部です

昨日は新築のお客様3組との打ち合わせ

仕様が決まっていくのは工事が順調に流れる証拠ですので

非常にありがたい事です

一組目はZOOMでの打ち合わせ

準備が出来たので、朝の雨が心配になり店舗の増築工事の現場に行ってみると

少し浸水、増築でシートを掛けていた所からの水漏れでした

出雲は朝70㎜の雨、とんでもない量だとは思っていましたが

70㎜は初めて見た数字、現場に向かう途中も何か所か道路が冠水

寝ていた息子をたたき起こし手伝って貰い事無きを得ました

打合せは妻に任せる事となりましたが、内容がプラン打合せでしたのでメインは妻の仕事

こちらも無事に済みまして妻とお客様には感謝でした

とはいえご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした

さて今日のテーマは「換気計画」

現在大阪で行われ参加させて頂いている全10回住宅空調講座

先週5回目に行ってまいりました

今回は換気の授業でまたまた非常に勉強になりました

しっかり復習していこうと思いますが

そもそも今の住宅では換気が義務付けられていまして

2時間に一回家の中の空気が入れ替わらないければなりません

ここで換気計画というのが非常に重要になっていく訳です

そもそも高気密住宅(C値1以下)でなければ隙間があり空気は計画通りに流れない

それでは家中が新鮮空気にはなっていきません

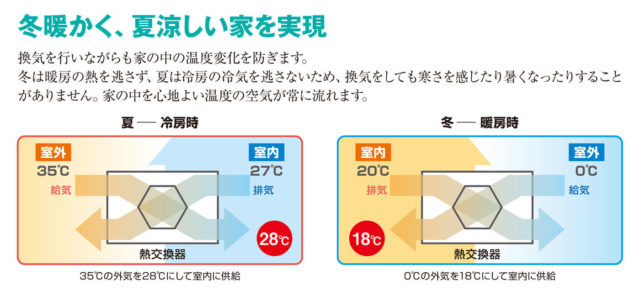

また換気の種類も重要でして、例えば冬に室内の空気が20度、外気温0℃だった場合

換気をすると新鮮な0℃の空気が入って来て、汚れた20度の空気を捨てるようになるので

大幅な熱のロスが生まれます

そこで熱の交換が出来る熱交換換気がある訳です

この換気システムは熱交換素子と呼ばれるものが換気本体の中に入っており

20℃の汚れた空気を捨てる時にそこを通って温め

0℃の新鮮空気が入ってくるときに温められるという仕組み

メーカーによって異なりますが温度交換効率があり

例えば90%だった場合は0℃の新鮮空気は18℃に温められて家中に配られるのです

とは言え電気代やメンテナンスも有るので誰にも絶対得になるとは言いませんが

当社は第一種熱交換換気が全棟標準です

また温熱環境のシミュレーションソフトを使っている会社なら間違いないと思いますが

換気は浴室やキッチンにもありますのでそこを加味して交換効率を計算し

熱負荷を考えなければなりません

そして重要なのは仮に90%だった交換効率でも本当にその効率で交換しているのか

実測をすることが重要という事になります

それを手計算で出来る方法を紐解く今回の授業

本当に家造りは奥が深い

ですが根拠を知るという事は非常に重要です

建築する以上それほどの責任がある訳ですから勉強していかないといけませんね

これをマスターして現在新築中の物件は勿論

メンテでお邪魔したお客様の家でも実測させて頂きたいと思いますので

このブログを見て下さっている当社を選んでくださったお客様

ご協力お願いします(笑)

それでは雨の気になる増築工事の現場に確認に行ってきます。

防蟻処理

2023/07/02

こんにちはKATSUKENの勝部です

先週は雨で現場の予定が変わって色々と苦労しましたが

今週はどうなりますかね

いよいよエアコンの季節になり電気代も気になる所です

さて今日のテーマは「防蟻処理」

家の床下や躯体の地盤面から1mの所までは防蟻処理を行うのですが

その材料が大きく分けて二種類あり

農薬系薬剤かホウ酸になります

一般的な農薬系薬剤は分解される有機化合物で効果は5年

駆除にはもってこいですが効果が5年で切れるのはちょっと早いかなと

それに対してホウ酸は分解されない無機物で

乾燥環境であれば効果の持続は非常に長く半永久

不揮発性で空気を汚しませんし、予防には最適です

当社は床下エアコンを採用していますので

空気を汚さないホウ酸を採用する以外は選択肢は無いのですが

効果の持続性も含めてこれが一番良いと思っています

ホウ酸は自然素材で分解や揮発する事が無いので効果が低下しない

再処理が出来ない箇所(壁の中など)等は更に効果的です

当社では経験はないですが、ベタ基礎でもシロアリの被害が出る事があるのだとか

耐震等級3の家でもシロアリ被害が出てしまっては状況によっては危険な状態になります

性能は非常に重要、そして同じくらい耐久性、耐候性も重要

使う材料によってメンテナンス費用は大きく変わって来ます

永く済む住まいですのでよくよく検討していくと良いですね

空調設計

2023/06/25

こんにちは未だ疲れのとれないKATSUKENの勝部です(笑)

上棟~外部工事完了までは私も一緒に木工事をします

これがいつもの流れ、その後は社員大工に任せ管理に回るのですが

今回は「大津の家」と同時進行という事もあり

その後も続いて極力現場に出ないといけなくなりそうです

次物件の許容応力度計算や温熱計算、現地調査、見積

色々と押し寄せて来てはいますが

一つ一つ丁寧にやっていきます

とはいえお待たせしているお客様大変申し訳ございません

順番にやっておりますので、もう少しお待ちください

さて今日のテーマは「空調設計」

現在私は大阪で行われている全10回の住宅空調設計講座を受講しています

主催はミライの住宅さんです、岐阜の鳳建設森享介さんの空調講座

現在当社の空調設計=夏:小屋裏 冬:床下の二台のエアコンで空調計画を行います

断熱、気密、換気、そして耐震、ここまでが住宅性能の中で最も重要であり必須項目

そしてここまでが出来ると次に考えないといけないのは空調計画です

完璧な性能の建物が出来ても、空調計画が出来ていないとなると

非常に勿体ないしランニングコストも多くかかってしまう

家中が快適な温度湿度になりません

高性能住宅でも空調計画が出来ていないと

各部屋にエアコンを設置となる事もあり

エアコン台数が5台とかになるケースも

電気代もですが交換時にはそれに応じた交換費用も

ですので空調計画は非常に重要

各居室の扉を閉めていても温度ムラが無くなる計画が重要になります

当社の空調計画はyoutubeでも有名な松尾和也さんの松尾式

機種の選定から各居室への空気の配り方、風量の計算方法等は全て松尾和也さんの教科書通り

今回の空調講座ではその根拠を学んでいる所です

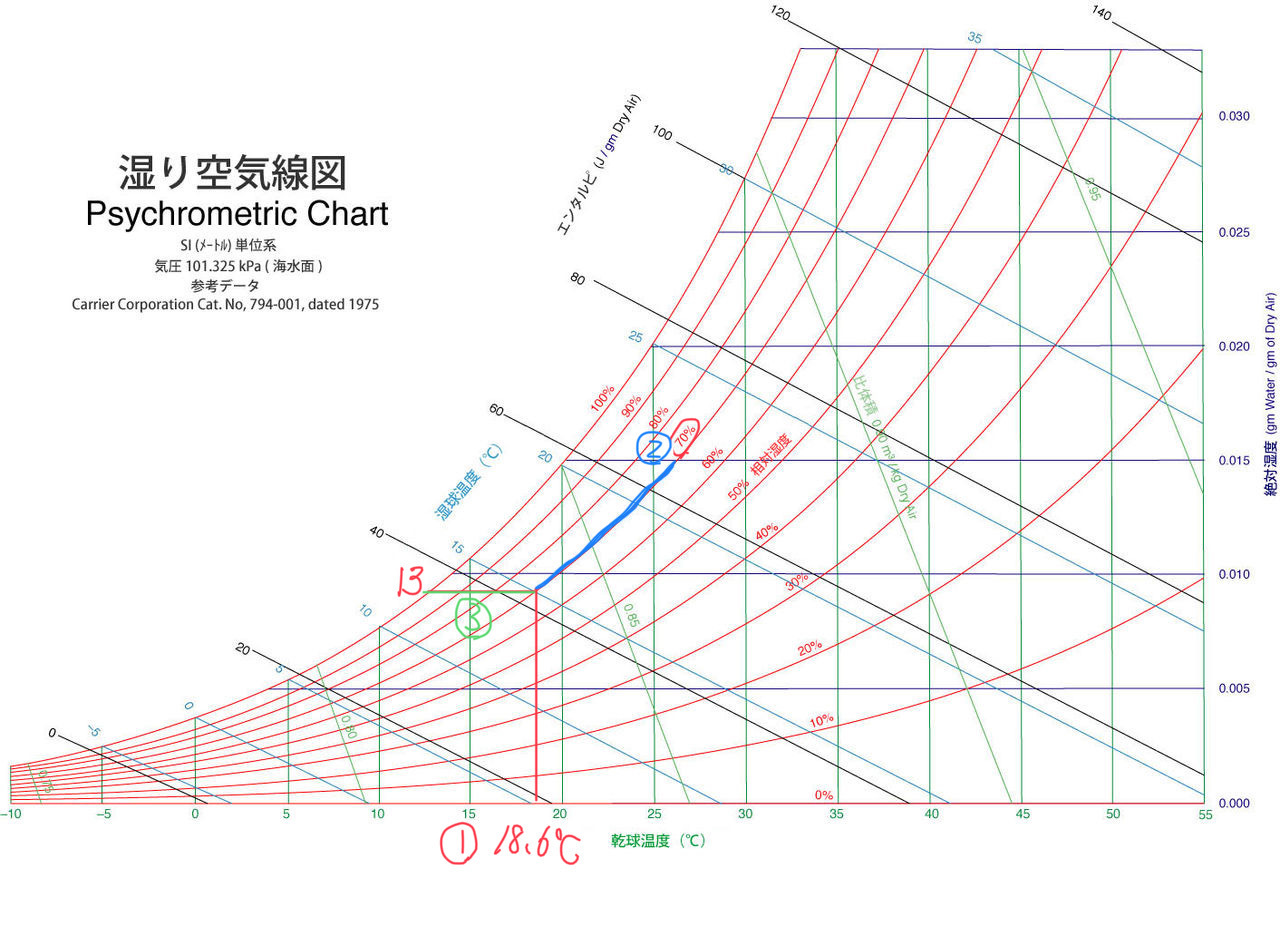

熱負荷の把握、水蒸気、空気線図、絶対湿度、比エンタルピー

ワードを聞いただけでも目が回りそう

今は授業内容に付いていく為に必死で勉強していますが

空調講座が終わる頃には大きく成長出来るように頑張っています

勉強すればするほどもっと知りたくなります

そしてもっと知らないといけないと思ってしまいます

これは当社を選んでくださるお客様に快適に暮らしていってもらう為

そして当社がお仕事させて頂いたお客様に、より快適に暮らしてもらう為

知れば知るほど、違っていた事などが分かれば

現在住んでいるお客様にもお伝えする事が出来ます

「知識を増やしてリスクを減らす」

人生はずっと勉強ですね

若い頃は嫌でしょうが無かった勉強を

こんなに楽しめるようになるとは思ってもいませんでした(笑)

学び続けていこうと思います

断熱と耐震

2023/06/18

こんにちは激動の一週間を乗り越えたKATSUKENの勝部です

「求院の家」上棟が無事に終わり仕様変更後2棟目という事もあり

上棟~2日で付加断熱、シート貼りまで終えました

そして土曜日は「小山の家」地鎮祭

天候に恵まれ良い流れでした

年ですね、疲れが取れません(笑)

さて今日のテーマは「断熱と耐震」

家造りにおいて最も重要であり

そして最も施工者側が勉強して理解しないといけない部分

当社がこの言葉と向き合ったのは今から8年前

当時2020年省エネ義務化という言葉との出会いがきっかけでした

結局見送られ、2025年にようやく義務化される事になった訳ですが

当時この言葉を聞いた時、どう法律が変わるのかと気になり

調べて分かった事は日本の住宅が寒すぎるという現実

そして義務化されるレベルの低さ

先進国の中でもかなりレベルの低い住宅の性能基準だったという事を知らされる訳です

調べれば調べる程、知れば知るほど分かる断熱と耐震の大切さ

あっという間に自分の中でやらないという選択肢は無くなりました

住まいの断熱性能が低いと家族の健康と電気代に直結します(細かい内容は過去ブログ)

そして耐震性能が低いと地震が起きた時に命の危険性が

「地震で人が死ぬのではなく、地震で家が倒れて人が死ぬ」

という言葉は衝撃でした

そもそもこの義務化が見送られた理由が

「義務化してしまうと知識と技術が追い付かない設計者、施工者が沢山いるから」

そんな方が本当にいるなら今すぐ家造りを辞めて頂きたい

お客様の命と健康を守る為の知識や技術を追求しない人に

お客様の一生を預かる仕事は向いてないと思います

一生に一度の家造りで、お客様が素人なのは当たり前で

施工者側がどれほどの覚悟を持ち勉強して知識を高めていくか

これは当たり前の事ではないのでしょうか?

知識がないから技術が無いからと

医療費や電気代の沢山かかる家を当たり前に建てる

大きな地震が来た時に倒壊の可能性のある家を当たり前に建てる

性能が低い家を簡単に建てていく恐ろしい住宅業界…

だから家を建てるお客様がしっかりと勉強しないといけない

それは違うと思います

当社に来ていただくお客様はありがたい事に高性能住宅を建てたい

という方ばかり、当社の考え方や想いに納得して頂き

話し合う事はデザインや間取り、動線等です

断熱どこまでやる?耐震どこまでやる?

みたいな話し合いはありません

とはいえ高性能住宅に取組始めた頃は「断熱そこまで…」

みたいなお客様が来られる事も勿論ありました

しかしブレずにやってきたおかげでそう言っていたお客様からも

あの時言うとおりにしておいて本当に良かったですと

住んでから言っていただいております。

予算も有るし思いもそれぞれなので

どんな家を建てるかはお客様の自由です

しかし建てる側がお客様の命と健康を考えないというのはどうしたものか

より多くの住宅実務者が真剣にお客様が一生住む家に向き合ってくれたらと思います

技術と想い

2023/06/11

こんにちはKATSUKENの勝部です

今週は「求院の家」上棟と「小山の家」地鎮祭です

天候は良さそうなのでこのままいってくれと願っています

昨日「大津の家」にて外部防水屋さんとの打ち合わせの中で

仕上部材が覆いかぶされば見えなくなる下地の防水材も耐候性の高い物を使い

尚且つ仕上げ材に近い色を選択するという細かい話をしていると

防水屋さんから「本当にいい仕事するねー」と一言

今行っている他の物件の会社にも見習って欲しいとの事

防水屋さんという職業は1物件で長くても1~2日位の仕事時間なので

多くの物件を抱えていないと生活はしていけません

その会社の現場監督さんの口から出る言葉は

とにかく安くしてくれ!

これってはっきり言って職人さんに手を抜いて作業してくれと言っているのと一緒

作業をして下さる職人さんにも家庭があり、生活がある

一生懸命やった作業に対して、言われる一言が「安くして」

自分が言われたらどんな気持ちでしょうね

お客様からは対価を頂いておきながら

会社の利益の為に職人を不当に扱う

例えば1カ月一生懸命頑張って給料日に会社から「今月の給料安くさせて」

と言われたらその会社でその後頑張れますかね?

まあでもそのような会社があるからうちの様な会社が評価されるっていうのも

あるかもしれないですよねと伝えると

本当に多くの現場で多くの職人さんと会う機会の多い防水屋さんが

「KATSUKENさんは周りの職人から、良い仕事しかしないし、良い職人しか使わない

って言われてるよ」と

これは誉め言葉なのか、煙たがられているのか(笑)

ですが完全に言われる通り

お客様の一生を預かる以上良い仕事しかしないのは当たり前の事で

良い職人さんにしかお願いできない

なんでも一緒かもしれないですが

職人の仕事は長い時間を掛けて習得した独自の技術を

その一件一件でどれだけ発揮する事が出来るかが大きなカギ

当社で仕事をしてもらっている協力業者さん達は本当に腕の良い方ばかり

私はその職人さんたちの技術を買わせてもらっている訳です

ですので「今回予算がキツイから安くして」なんて言った事は有りません

いかに皆さんに気持ち良く流れ良く仕事してもらえるかを考え

この会社の為に良い仕事をしようと思って貰えるように努力しています

お客様に喜んでもらいたい、協力業者さんにも喜んで貰いたい

そういう面で他社より費用は少し高くなるかもしれませんね

ですが数万円しか変わらなかったとして

自分の家の為に全力で仕事をしてくれる職人さんが作った家と

予算を削られたから手抜きして作業された家

あなたならどちらに住みたいですか?

それはきっと住んでから分かる所であり

数十年経てば大きくメンテナンス等で差が出てくる所

いい加減な会社にはいい加減な職人が集まるものです

色々な考えの人がいますので自分が正義だとは思いませんが

この業界で働く以上、お客様の一生ともっと真剣に向き合って欲しいなと私は思います

リノベーション

2023/06/04

こんにちはKATSUKENの勝部です

今日は大津で構造見学会

3名のお客様にご予約いただきました

皆様お気をつけてご来場ください

さて本日はリノベーションのお話

昨今の資材高騰に加えて、エネルギーコスト高騰、物価高騰

円安、インフレ、住宅ローン金利もじわじわ上り始める中

上がらいなのは給与だけ

今の日本の政策では解決策は見当たらない状況で

これからどんどん新築の着工件数は減っていく事が予想されています

新築の着工件数が減る中、伸びていくのはリノベーション

既存住宅の改修工事になっていくわけです

現在日本で問題になっている空き家問題の解消や

地域の活性化にも繋がっていく事にもなります

どちらの工事がやりやすいの?と聞かれると

工事をする側としたら新築の方が楽です

新築は新しい所に新しい物を建てるだけ

それに比べてリノベーションは今あるものを直していく訳ですから

壊してみないと見えない場所が傷んでいたり、建物の立転びを直すなど

手間がかかる部分は多くなっていきますので

施工者の技術や経験、知識が非常に重要になってきます

その一方で基礎、構造材、等は今の物が使えたり(場合によって補強工事は必要です)

建て替え時に比べると解体工事費やゴミの処分費、処分量等は減っていきますので

地球には優しいですよね

EUでは500年前の家を改修して住んでいる人達もいる訳ですから

日本の住宅業界は考え方を変えていかないといけないなと思います

大切なのはどこまで改修するのか

見た目だけの改修を行った場合、それこそ長く住み続ける事は出来ませんので

耐震、断熱、耐久性をしっかりと考えて工事計画を立てる事がカギになってきます

建物の傷み具合、補強方法、温熱環境、

でもうまく計画すれば新築の予算より低くリノ―べションする事は可能

高いお金を払い改修工事をするわけですから

より永く快適に住み続けられた方が良くないですか?

電気代や医療費が安い家の方が良くないですか?

大地震に耐えられる家が良くないですか?

色々な方法があります

後から後悔しない選択肢をお選びください

UA値と断熱等級

2023/05/28

こんにちはKATSUKENの勝部です

今週は構造計算に入る物件が1件と大津の新築気密測定

また今月は上棟1件と地鎮祭も1件、解体工事の始まるリノベ1件

有難い事です

トップページでもお伝えしておりますが大津の家は6月4日が構造見学会

まだ空きの時間は有りますのでご興味のある方は是非

さて本日はUA値はどれくらいが推奨か?

当社の標準仕様は別として個人的に最低ラインはどれ位が良いのかというお話

2025年に全ての新築住宅に省エネは義務化されます

しかしその基準は世界に比べてあまりに低いもの

義務化される等級4はUA値0.87、最低室温の目安として

「おおむね8℃を下回らない」

この家寒いでしょ!!エネルギーコスト凄いでしょ!

としか私は思いません

これ以下が当たり前に建てられている現在に比べたら良いかもしれないのですが

こたつで採暖やアパート暮らしでのエアコン利用の生活から

この等級の家で全室暖房に切り替わればエネルギーコストはむしろ上り

CO2削減どころではありません

太陽光発電や設備はあくまでも補助的な部分

まずは断熱強化をして外気温の影響を受けにくい躯体を作らないと

高性能住宅のイメージは魔法瓶、性能の良い魔法瓶は中に入れた飲み物の温度を保ちやすい

魔法瓶が建物、飲み物が室内温度、何となくわかりますかね?

性能の低い家ではすぐに室内温度が下がり暖房器具は全力疾走

この電気代高騰の時代に家計を圧迫していくのは目に見えています

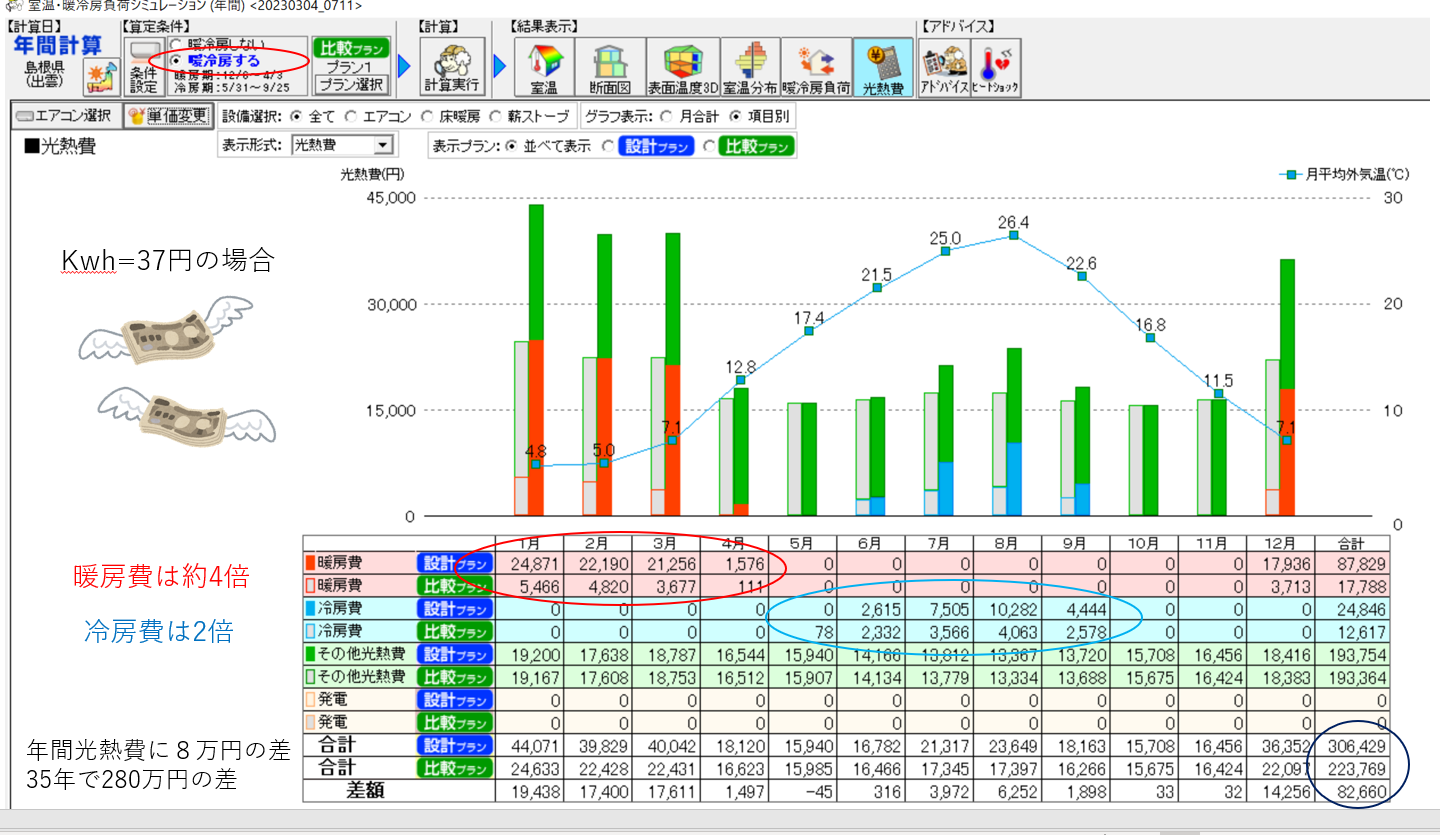

下の表は約現在の単価Kwh=37円での光熱費シミュレーション

2030年に義務化予定の等級5ZEH基準の家と当社標準仕様の家の差

年間光熱費は8万円の差があり

住宅ローン期間35年で280万円の差があります

280万円もあれば断熱工事なんて余裕で出来ますよ

ローンと共に必ず払い続ける電気代

イニシャルコストとランニングコスト

しっかりと検討する必要がある事です

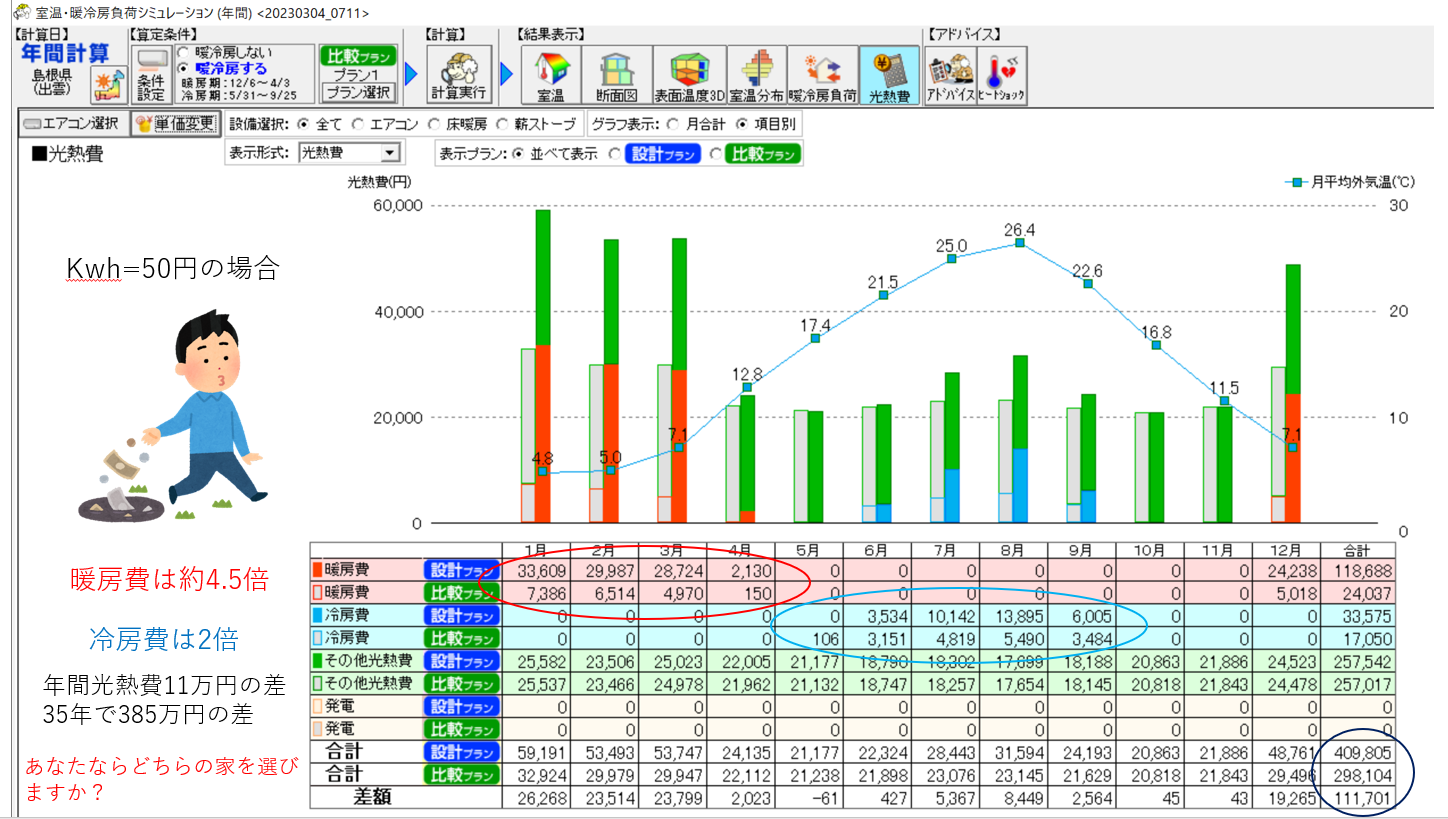

そして下は今後この位になるだろうと言われている

Kwh=50円の場合

年間光熱費は11万円に広がり

住宅ローン期間35年で385万円の差になりました

太陽光の費用も出ますね(笑)

あなたならどちらの家を選びますか?

まあこれはあくまでも当社標準仕様との差

個人的な最低でもこの位のラインというのはやはり

等級6又はG2以上を目標にしていく事ではないかと思っています

6地域(出雲のほとんどの地域)のG2は断熱先進国の最低基準ライン

それ以上を目指していくというのは最低ラインかなと思っています

そもそも当社では断熱の標準仕様は決まっていて

UA値とか断熱等級などという言葉は使いません

無暖房で室温が何℃になるのか、電気代はどれ位になるのか

お客様が家造りにおいて性能で悩む事は無いという事です

どうぞ35年後に後悔しない家造りをして下さい

海上コンテナでの提案、商品販売

2023/05/22

こんにちはKATSUKENの勝部です

1月に購入した海上コンテナ、2月から工事が少しづつスタートし

4月末に完了して、いよいよ展示品の準備が出来ました!

そもそもこの海上コンテナで何がしたかったのか?

改装したコンテナの中に照明器具やアイアンの金物を展示したり

木工製品の販売、更にはヌックの体感スペース等

小さなコンテナ内に色々と詰め合わせて見ました

照明器具、木工製品、アイアン金物

その場での販売や受注、こんな物を作って欲しい等の相談も受け付けております

但しスタッフが常駐して居る訳ではありませんので予約対応となりますが

是非見にお越しいただけたらと思います

職人の世界

2023/05/21

こんにちはKATSUKENの勝部です

先週は当社から独立した大工さんが請け負っている新築工事の棟上げの手伝いに行ってきました

現場は二人の社員に任せ、もう一人の社員と共に。

張り切って仕事をしていると、足場に段差がある事に気付かす膝を強打

見ていたみんなが笑っていました(笑)

しばらく悶絶、もうそんなに若くないですね

まだちょっと痛いので今日は自転車やめておきます(笑)

さて今日はそんな大工のお話

大工の世界は助け合い

基本は一人親方と呼ばれる個人事業主の方が多いのですが

重い材料や長い材料もあり一人で仕事をするのは大変です

そんな中お互いの現場を助け合いながら仕事をします

当社は社員大工が3人いますが

棟上げとなると8人位いないと人手が足りないので

やはり4人位の大工さんには力を貸してもらいます

逆を言えばその大工さんに人手が必要な時には力を貸す

まさに助け合いです

職人不足が著しいこのご時世ですが

御施主様の大切な家造りですので誰でも良いから人手が有ればという訳にはいきません

腕が良く、当社の心意気に寄り添ってくれる職人さんでなければ

ですので心掛けているのはなるべく早めに工程表を作り上棟日を決め連絡する

そして他より高い賃金を払う

皆生活がありますし、その中でどこの仕事を選ぶのかという中で条件は非常に重要だと思っています

そんな事をしたらお客様が払うお金が増えてしまうのでは?と声が上がるかも

確かにそうかもしれませんが、仕事の質が全く違います

「見えなくなるからこれくらいで良いか」と思って仕事する人と

「見えなくなる場所だからこそ丁寧な仕事を」と思って仕事をする人

大きなローンを組んで一生住む家、あなたならどちらの人に頼みたいですか?

見えなくなる所というのは逆を言えば後から取り返しの付かない場所

自分の経験上、前者の場合見える所も仕事が雑な事が多い

当社では社員大工にそういった部分をとても厳しく教育しています

見えない場所を丁寧にすると、見える場所はもっと丁寧な仕事をするもの

仕事は当然ながら、現場を綺麗に片づけているか

身だしなみや足場でのヘルメット、お客様への配慮等

技術だけでもダメなのがこの世界

いやそれはどこの世界でも一緒ですね

一日の仕事はノルマではなくそこに住み続けていくお客様が

健康で快適に暮らしていく為の手助けある

自分の技術に過信する事なく、常に疑問を持ち、技術を磨きより良い物を創る

当社の理念です

家が完成するまでには多くのストーリーが存在し

数々のドラマがあります

そしてそれを支えているのは職人さん達

あなたの家造りがそんな職人さんに施工されますように

構造材は出雲市産材

2023/05/14

こんにちはKATSUKENの勝部です

コロナは8日から5類に移行しましたね

自分自身、打ち合わせ以外では随分前からマスクを取っていましたが

昨日の夕方の打合せスタート時にマスク着用で来社されたお客様に確認

「マスクしたほうが良いでしょうか?」

お客様「無くて良いですよ」と即答

そこからお客様もマスクを外され、昨日はマスクなしでの打合せでした

随分久しぶりの感覚でしたが、一番感じたのは表情が良く分かる事

こちらの提案に対してのお客様のリアクションが凄く分かりやすかった事です

スムーズな打合せとなりいつもより会話も弾みましたね

2時間ちょっとの間ずっと良い子にしていたお子さんにも感謝でした

さて今日は構造材のお話

家を支える骨組となる木の事です

一般的に多いのは米松、強度は高く北米から大量に輸入されている木

それに対して当社が採用しているのは出雲市産材の杉

元々使い始めたきっかけは補助金が給付されるという事が

着目のきっかけにはなったのですが

地元で共に生まれ育った木を一生住み続ける家に使う

と言う所が大きなポイントで

出雲の地の気候風土に合う為、湿気による影響を受けにくい

(出雲の山で育った木)

そしてお客様の家造りが地元森林を維持することに加えて

輸送コストの大幅削減(北米からくる木と出雲の山で取れた木の差)

これは大幅なCO2削減の効果がある事から

お客様の家造りがSDGSに繋がっているのです

地元にお金を落とす事によりそのお金はまた地元で廻る事により

地域経済の活性化にも繋がる、良いことだらけなのでwinwinです

金額はどうなのだ?という声が聞こえてきそうですね

実際米松に比べると少し高いです

しかし補助金で十分にお釣りがきます!

次に強度はどうだという声が聞こえてきそうですね(笑)

当社では許容応力度計算に基づいて一本一本の梁成計算を行っています

そして使っているのは認定を受けたJAS材ですが安全側で見る為に

無等級材という少し強度を弱めにして計算を行っていますし

高断熱住宅特有の断熱材の重みや太陽光の荷重等もしっかりと加えて計算していますので

計算をしていない米松の家よりよっぽどしっかりしています

そして今年度出雲市が作成されたPRシートがこちら↓

10年位全棟標準で出雲市産材を使ってきたので

今回森林政策課の担当の方から作成に関してご協力してくださいと

そして出来上がったのがこちらという訳で

当社が出雲で1棟目のシート設置になったよう

担当の竹内さんのセンスが光った良いシートだと思います

一生住む家の大切な役割を果たす構造材

是非ご検討されてはどうかなと思います

その場合、感覚や雰囲気だけではなくて

特性や強度計算等、根拠に基づいた考え方、使い方が

出来るところに依頼出来ると安心ですね

窓の大切さ

2023/05/07

こんにちはKATSUKENの勝部です

今日はGW最終日、遠出の計画が無かった為作業場にテントを建て

間に仕事を挟みながらも家族でゆっくりと過ごせた連休になりました

今週から全10回の全館空調講座も始まりますので、リフレッシュして

明日からまたしっかりと頑張っていこうと思います

さて本日は窓のお話

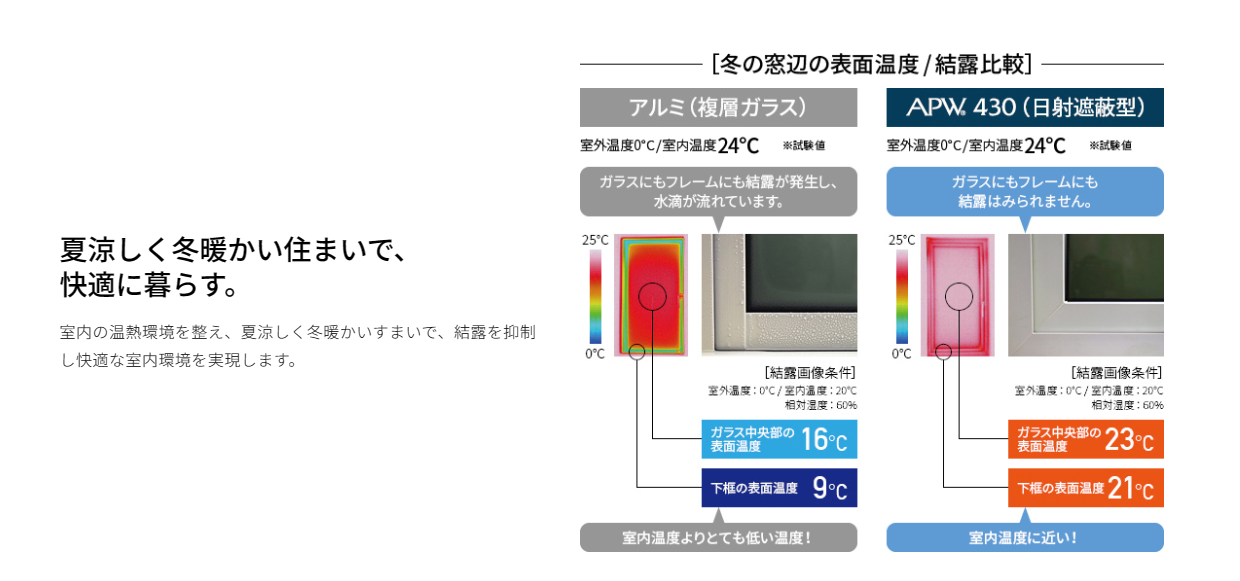

当社が標準採用しているのはYKKAPの樹脂窓、APWのトリプルガラス

リフォームの場合はAPWのペアガラスを使う事もあります

日本で流通しているのは「アルミ」「アルミ樹脂複合」「樹脂」の3種類

かつてはアルミが主流、少しずつアルミ樹脂複合に移行し、現在は樹脂窓の採用も少しずつ増えてきています

昨年日本の新築住宅での樹脂窓の採用割合は26%

日本以外の先進国では樹脂窓が主流で欧米各国では60%以上

アジアでも韓国80%中国30%と日本の意識の低さが良くわかります

なぜこのような事になっているのか?

それは日本だけ窓の断熱基準が無いからなんですね

海外の多くの国では高い水準が定められています

日本では2025年に省エネ基準が施行されますが

今の所窓そのものに対しての基準は定まっていません

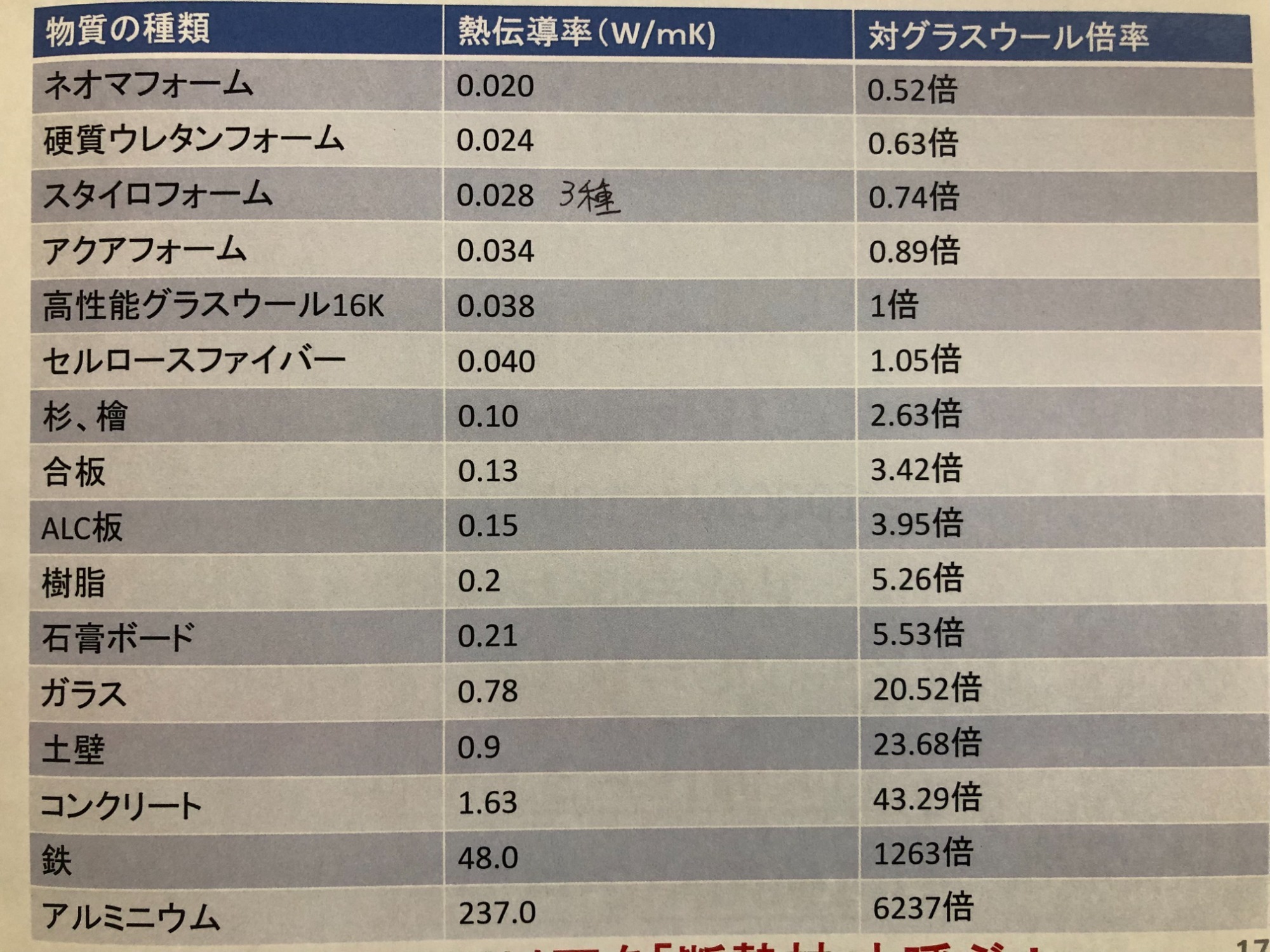

樹脂窓が何故重要性かと言いますと、断熱の中で一番の弱点が窓だからです

熱の通しやすさの割合として最も通しやすいのがアルミ

下記表の通りアルミの熱伝導率237W/mkに対して、樹脂は0.2W/mk

という事はアルミは樹脂の1000倍熱を通すことになります

夏の暑さ、冬の寒さの移動が1000倍違うという事です

壁の断熱材が10cmあるのに対して窓は1枚のガラスが3~4mm

樹脂製のトリプルガラスを持ってしても断熱材57㎜分なのです

この事実を知ったうえでこれ以外の窓の選択肢は自分は無いと思います

上図参照でアルミ樹脂複合では下枠結露のリスクも高い

結露→カビ→ダニと衛生面でも差が出てしまいます

耐久性に関しても樹脂窓はすでに世界で60年、日本で40年の実績があり

特に北海道では夏に30℃を越え、冬には-30℃になる過酷な環境での実績もある為

心配がない事はお判りいただけると思います

コストが上がる事がポイントにはなるかと思いますが

何十年と暮らしていく家で、光熱費削減、健康的な温熱環境等トータルコストを考えた時に

決して高くはないはずです

通風、採光、眺望、断熱、動線

冬の窓際を特等席にするか、寒くて近づきたくない場所にするか

窓の重要性をしっかりとご検討下さい

グラスウール付加断熱

2023/4/30

こんにちは勝部建築の勝部です

上棟を無時に終え工事が順調に進んで安堵して迎える日曜日です

当社1年ぶりの新築工事となった今回の工事

昨年はリフォームや店舗改装のご依頼を頂く年でありました

その間各地を飛び回り、情報収集して勉強を重ね、知識を高めた1年

高性能住宅に取り組んで8年目を迎えた今年

松尾設計室の松尾和也さんにツッコミを入れられリニューアルしたロゴ

構造塾で勉強を続け内製化した許容応力度計算

ラファエル設計神長さんの物件で勉強させてもらい採用決定して

今年度から標準仕様にした付加断熱

仕様変更後の新築1棟目が今回になりました

個人事業主時代から15年使っていたロゴを一新 ↑

グラスウール付加断熱です

躯体外側に下地を組み、105㎜の断熱材を敷き込み

内部と外部で合計210㎜の断熱材の厚さになります

雨に会う事ない最高の流れ、1週間でシート張りまで進みました

また今回から透湿防水シートは3mを採用して

間のテープ貼りやシートの抑え釘を大幅に削減

本を読んだりネット記事を読んだりも沢山しますが

やはり人に会い現場を見させて頂く事の大切さを痛感しました

この1年の勉強を反映させ実践し

しっかりと実測を行っていきます!

連休明けからは当社で施工が決まっているお客様向けの構造見学を行う予定です

数組なら対応可能ですのでご興味のある方はお声がけ下さい!

高性能住宅と医療費

2023/4/23

こんにちは勝部建築の勝部です

本日は日曜日で会社はお休みですが、明日の上棟に備えた準備をしていました

天候に恵まれる事を祈っています

今日は高性能住宅と医療費というお話

高性能住宅に転居すると8割以上の人が健康状態をはじめ手足の冷え

咳、気管支喘息、、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、かゆみ等

様々な症状が改善するというのはすでに有名なお話

近畿大学の岩前教授が様々な調査を行い発表しておられます

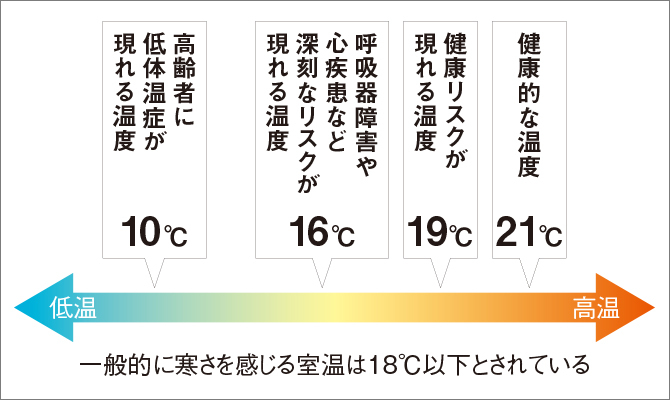

一般的に寒さを感じる室温は18℃以下とされています

18℃を下回ると様々なさまざまな症状が…

室内の温度差や寒さに起因する病気は非常に多く

中でも最も危険なのはヒートショック

ヒートショックでの年間死亡者は約14000人とも言われ

交通事故の2~3倍と言われています

温度が下がる事により死亡リスクが上がる病気はそれだけではなかったり…

また暖かい布団に入っていても冷たい空気を吸い肺や内臓等が継続的に冷え続ける事での健康リスク

そういった所から室内の温度は非常に重要になるという事になります

断熱性能の高い住宅は電気代も医療費も安くなりますので

工事代金はあっという間に元が取れます

幾らでもお金がある人なら良いかもしれませんが

そんな方はそうそういないでしょう

後から大変な想いをしない為にも新築やリフォーム、リノベーションをお考えの際には

断熱の重要度を高くしていただきたいです

長い目で見て最も経済的な家をつくりませんか?

自分の為にも子供の為にも地球の為にも

暖かい家を創っていきましょう。

山陰経済ウィークリー

2023/4/16

4月11日発行の山陰経済ウィークリーに、ほんの少しだけ当社の記事が掲載されました

お題は「ZEH超え住宅普及へ」

2025年に義務化される省エネ基準にどう対応していくか

というような趣旨の記事で、長年高性能住宅に取り組んでいる当社に

お声がけ頂いたというような流れでした

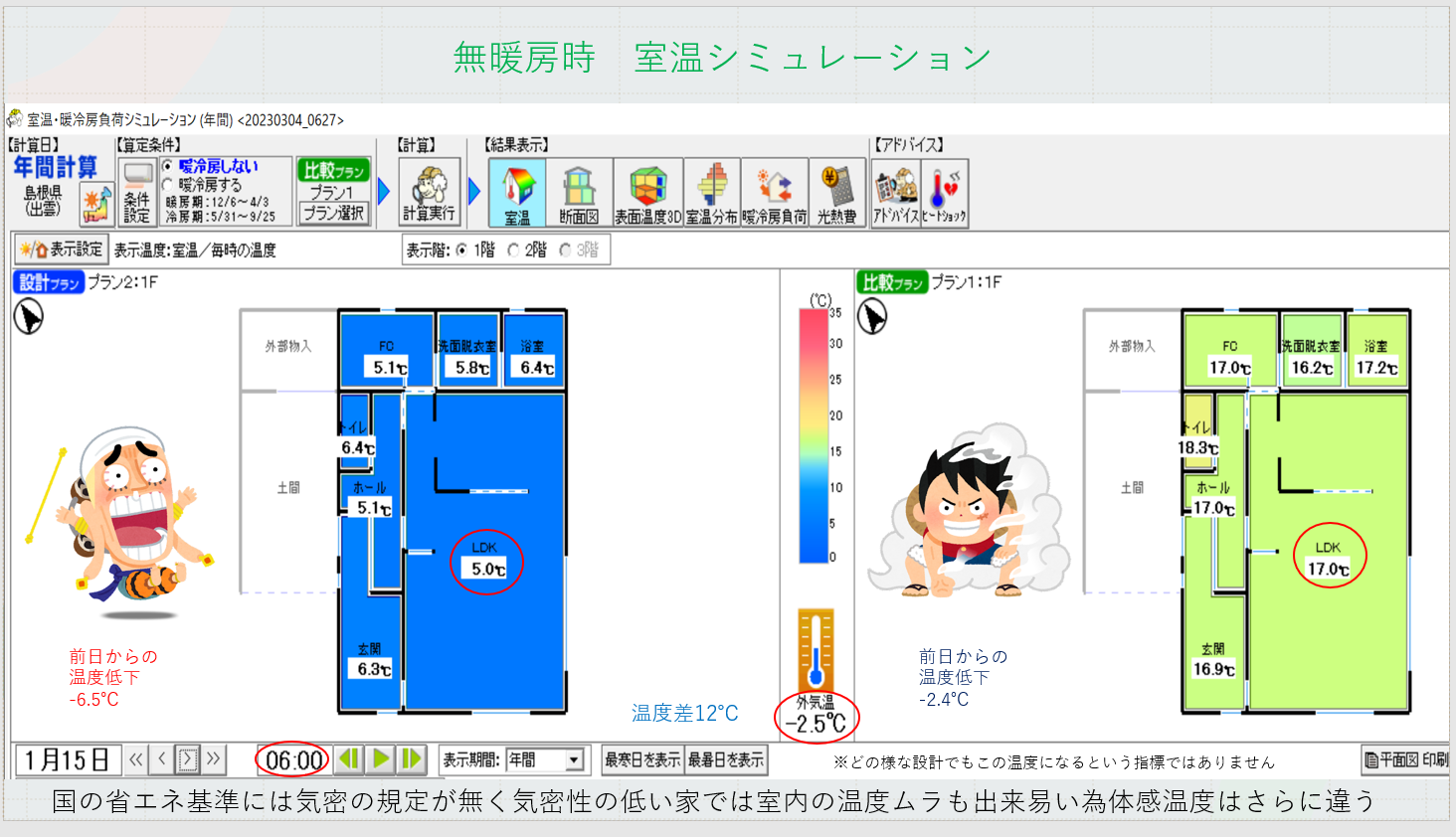

実際話をさせて頂いたのは、国が定める最低基準がどの程度の物なのか

その基準の家と当社の家でどのくらい温度が違うのか?

というようなお話をさせて頂き

エネルギーコストや電気代も含めてシミュレーション等も見てもらいました

↑は資料の一部です

右の表で25年に義務化されるのが等級4

30年に義務化されるのが等級5になります

等級5でおおむね10℃を下回らない

とあるわけですが

出雲市で外気温-2.5℃の日

2030年の省エネ基準が左側で室内温度5℃

当社の標準仕様では17℃と

12℃の差がある訳です

暖房を使用した時に電気代に大きな差が出る事は一目瞭然

この電気代が35年のローン終了時にどの程度の金額の差になるのか等

そこら辺の話までがっつりしたのですが

記事にはなっていなかったので

熱く語りすぎたのかな(笑)

2050年カーボンニュートラル実現を目指したとき

当社だけがこのような家造りをやっていてもとても間に合いません

多くの実務者の方に広がっていくと良いなと思っています

多くの実務者に広がれば

多くのお客様が健康で快適、電気代に怯えなくても良い家で暮らす事が出来る

お客様の健康と電気代を考えた家造りが出来る会社が

もっともっと増えていってもらいたいと願っています

気密の大切さ

2023/3/26

今年から内製化した許容応力度計算と温熱、一次消費エネルギー計算

先月行った1棟目で書類提出まで7日間もかかりましたが

昨日2棟目を完了しましたが3日で終わりました、成長ですね(笑)

さて本日は換気の重要さ

高性能住宅として重要なものそれは、断熱、気密と来たら次は換気です

断熱性が良く保温が効き、気密性が良く隙間風の影響を受けにくくなった時

大切な事は室内の空気が籠る事無く順々に新鮮な空気に入れ替わる事

住む人の呼吸から出る二酸化炭素や内装材から出るホルムアルデヒド等

換気計画が疎かになると室内の空気は汚れていってしまいます

法律で24時間換気は義務化されていますのでどこの家にもある訳ですが

当社が選んでいるのは第一種熱交換換気で

空気の入れ替えは全て機械で行い、入替時に熱交換するものです

イメージ↓

夏ですと室内の冷えた空気を排気する時に熱交換器内のエレメントを冷やし

その冷えたエレメントを通って外気が熱交換され入ってくる

冬も同じ理屈でさらに水蒸気の回収もしてくれますので乾燥防止にもなりますし

来客などで人数が増えた時でもリモコンのボリューム調整で簡単に風量の調整が出来ます

高気密、高断熱が進めば進むほど、換気は重要になり

これを怠ると結露の可能性も高まりますので更なる危険を伴います

断熱、気密、換気どれか一つでも欠けたら高性能住宅とは言えません

人生の3分の1は家の中で生活すると言われている中

家族が健康で快適に暮らしていける住空間を作る為に換気は非常に重要です

しかしどんな換気システムを採用しても気密性が悪ければ有効に機能はしない

断熱性能を発揮する為には気密性能が重要で

断熱性能が高くなければ熱交換換気も効果は半減

断熱、気密、換気のバランスが大切だという事を覚えておきましょう。

気密の大切さ

2023/3/19

行政へのプレゼン資料を作っていて思い返したのが

「気密」の大切さ

何故思い返すかと言いますと

2025年に住宅の省エネは義務化されます

これは本当に素晴らしい事なのですが

最低基準はまだまだ低い

もし義務化がかったらそれより下の家も出来てしまいますので

それよりは随分ましだと思わなければなりませんが

当社の建てている家や他国の基準に比べたらまだまだ低い

断熱や光熱費に関する部分はまたお話しするとして

今日は気密のお話

と言いますのも国の省エネ基準は断熱材の厚みや、窓の構造等ばかりで

肝心の気密に関しての項目は無いのです

高断熱住宅にすると家の中は暖かくなります

しかし気密が取れていなければ色々な所から隙間風が入ってきますので

足元だけが冷たくなります

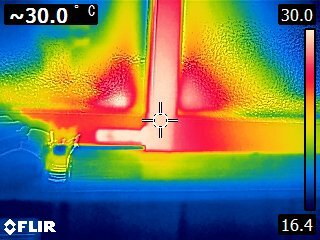

この写真は13年前に建てた当社事務所

外気温0.1℃時の天井温度

エアコン設定温度は25℃で23.6℃になっています

丁度分かりやすく等級5(2030年国の最低基準)くらい

当時まだそこまでの知識が無く断熱材はそこそこ良い物を入れて

その頃の上位等級の窓を使いましたが気密に関しては全く考えておりませんでした

結果として気密性が悪い為

足元の温度は16.9℃です

この時の天井と床の温度差は6.7℃

末端冷え性の私は、とても耐えられません

顔は暑いが足は寒い

最悪な状況です

更に室温を上げようものなら湿度はどんどん低くなり

今度は乾燥を感じやすくなる

それじゃあ加湿をすれば良いじゃないかと思うはずです!

ですが加湿を頑張っても今度は隙間から水分が抜けていく

それが原因となり結露、カビ、ダニと負の連鎖

断熱と気密は必ずセットです

どちらかが欠けても良いなどありえません

国の基準にない「気密」

これから義務化に伴い加速するであろう高性能住宅

気密測定もやらずに暖かい家になりますよという会社が出てくるのではないか

高断熱にしたはずなのに寒い

このような事にならないように

皆様がまともな建築会社を選ばれる事を願います。

島根県地球温暖化防止推進センター

2023/3/12

先日の講習会から色々と思うところあり(2/20ブログ参照)

共に高性能住宅に取り組んでいる地元工務店仲間4社で動き出すことになりました

2025年に義務化される省エネの等級による温度や一次消費エネルギーの違い

それに伴う家庭からのCO2削減量

県民が健康で快適に暮らして行く為の家造りが地球の環境を守る

カーボンニュートラル実現に向けて今どう動くのか

そのような事をより多くの実務者に理解して貰うために為に

島根版NEST、ReNEST実現に向けて尽力していこうと思います

先週は島根県地球温暖化防止推進センターの方と意見交換

こちらはしまねの魅力とエコライフが調和した「しまね流エコライフ」を応援し、

環境団体・地域団体・学生・イベント等を広く支援しておられて

様々な活動を行っておられます。

しまねエコライフサポートセンター・エコサポしまね|島根県地球温暖化防止活動推進センター|(公財)しまね自然と環境財団松江事務所 (nature-sanbe.jp)

相談した時に、凄く共感して頂き

「建築の知識が無く、業者さんからこのような発信をして頂けのは非常にありがたい」と言って頂き

言い出しっぺの私が作ったプレゼン提案

意見交換をさせて頂きました

やはり見る先は同じです

地球の未来、気候危機とどのように立ち向かうのか

出来る限りの協力をさせて頂くとまで言って頂き

いよいよ次のステージへ

今週は県庁にお邪魔し行政の方との意見交換の場を設けてもらえることになりました

着々と一歩づつ前に

4社の想いは一つです

未来の世代から感謝されるような活動を皆様と共に

しっかり頑張っていこうと思います!

社員大工の育成

2023/03/05

許容応力度計算

2023/03/01

カーボンニュートラルを考えた家創り

2023/02/23

脱炭素社会に向けた取組

2023/02/20

ヨガスタジオ・ウォールヨガ

2023/02/17

結露のメカニズム

2023/02/12

北海道研修ツアー

2023/02/05

住宅研修ツアーに参加してきました

高性能住宅の温度

2023/01/26

昨日のブログは性能が中の中位の当社事務所では室内の温度ムラが天井と床で5度もあり、末端冷え性の私は非常に辛いという話でした。

それでは当社が建てさせてもらった高性能住宅はどの程度温度差が有るかを示すべく雪で道路状況は悪かったですが、お施主様宅にお邪魔させて頂きました。

温湿度共に非常に快適な状況でした

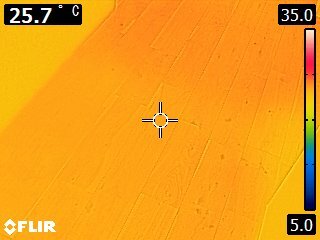

床温度は25.7℃

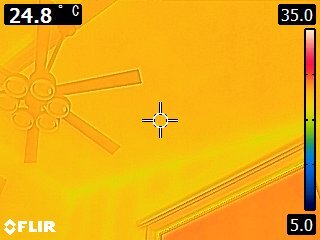

吹抜けの天井温度は24.8℃でした

床下エアコンが利いていて床の方が暖かい

快適を通り越して、真冬の格好でお邪魔した私はすぐさま熱くなるという状況でした。

お客様は薄着で、仕事に出ておられたご主人は最寒日でもTシャツにパンツで過ごしていたそうです

末端冷え性の私も凄く快適な空間

扉を閉め切っているトイレなどの温度差は2~3℃程度でかなり快適でした

我が家のように「扉を早く締めて」のケンカもないですね(笑)

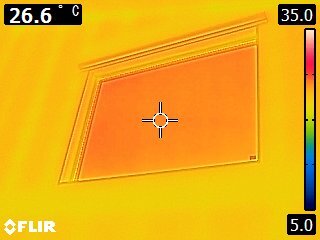

そして日射の当たっている吹抜けの窓は26.6℃もありました

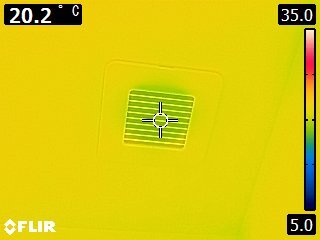

外気温-1℃から熱交換されて室内に入ってきた新鮮空気は

20.2℃と熱のロスも少ないです

暖かいはずですね

最寒日での実証が出来て良かったです

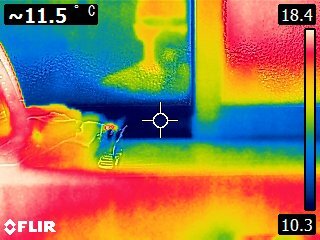

大寒波時のアルミサッシ窓温度

2023/01/25

予想通り荒れましたね

会社の前では約20cmまで雪が積もっていました

エアコンつけっぱなしですが事務所がとにかく寒いです

原因はいろいろありますが

やはり最大の原因はこちらのアルミサッシ

アルミ樹脂複合(上位機種でもありません)とはいうものの下枠は3.4℃

拡大写真で分かりにくいですが引違の窓で

窓枠の下から外気が入り込んでいるのが良くわかります

そのお陰で暖房設定25℃ですが

天井付近は18.5℃に対して

床付近は13.2℃

部屋の中で5度の温度差

自分は末端冷え性の為かなり厳しいです

当然窓だけが原因ではないですが

住宅性能の重要さが体感できますね

違いがはっきり分かるように

当社が建てさせてもらった高性能住宅に

お邪魔してレポートを上げさせてもらおう

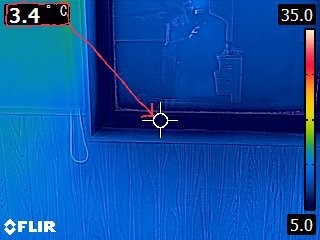

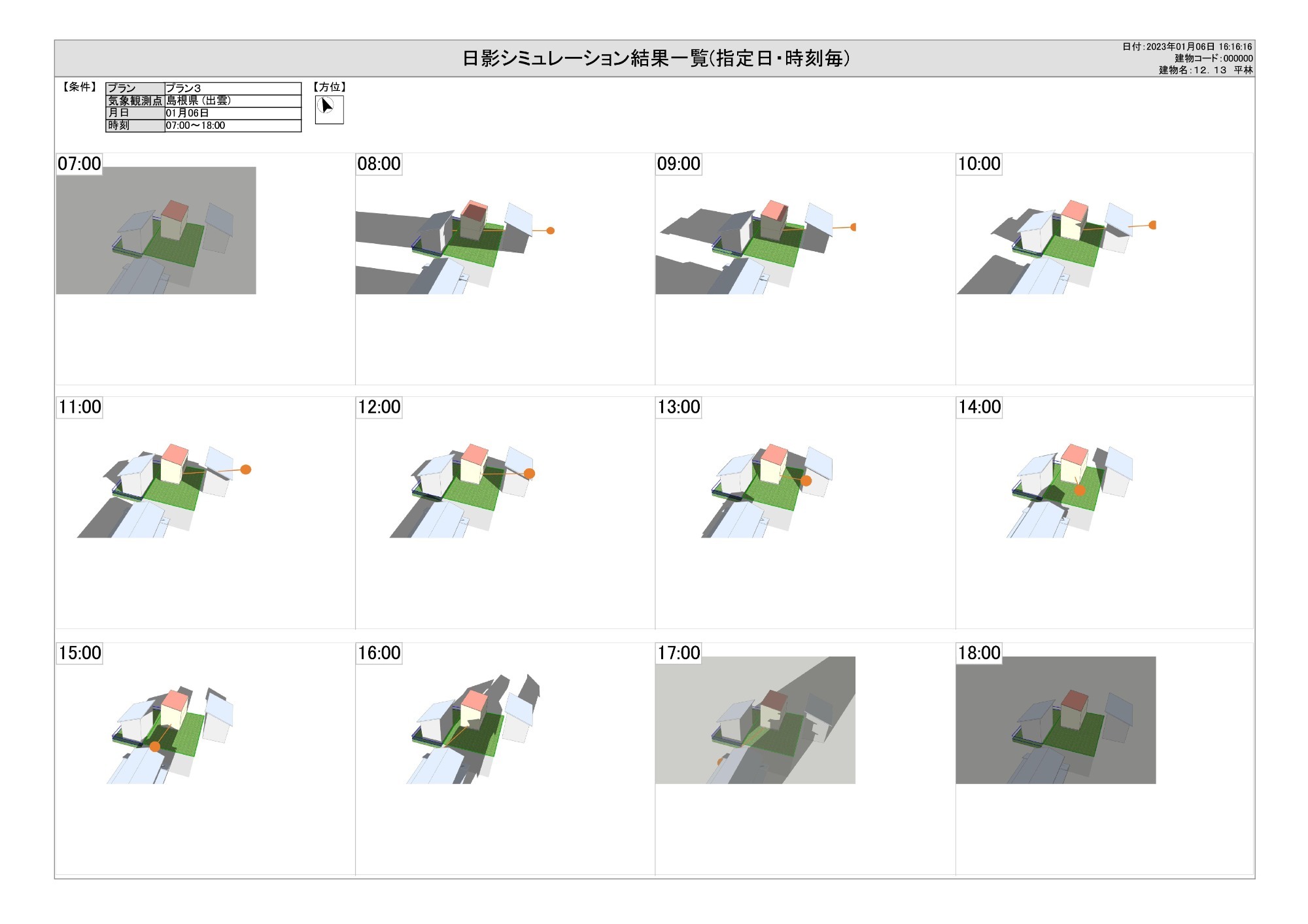

日当たりシミュレーション

2023/01/06

明けましておめでとうございます

今年も一年よろしくお願いします!

本日はお日柄も良く、現在新築のプラン契約を行っている

お客様の土地契約の立会に行ってきました

本当におめでとうございます

同時に周り情報を確認

更に現地で隣棟の影を確認して

早速一番悪い条件を想定してシミュレーションを行いました

下の写真は15時30分に現地で撮った写真なので

シミュレーションとバッチリ重なっている事を確認

これを元に配置、間取り、窓等一番最適な場所を選んでいきます

根拠に基づいたプランニング

そして最も太陽に素直な設計を現地で確認しながら行っています

最適な間取りが出来そうです